「ひきこもり」とは、様々な要因によって社会との接点を失い、家庭内にとどまる状態を指す(※1)。再び社会に参加するためには、日常生活や健康の維持、社会的つながりの回復、就労による経済的自立に向けた支援が必要である。

「ひきこもり」とは、様々な要因によって社会との接点を失い、家庭内にとどまる状態を指す(※1)。再び社会に参加するためには、日常生活や健康の維持、社会的つながりの回復、就労による経済的自立に向けた支援が必要である。

2021(令和3)年度のひきこもり実態調査では、きっかけとして最も多いのは「精神的な病気」であり、続いて「不登校」「職場の人間関係」「就職の失敗」となっている。自由記述からは、いじめや精神的不安定、家族不和、自信や気力の喪失など、多様な生きづらさがひきこもりにつながっていることが明らかとなった(※2)。

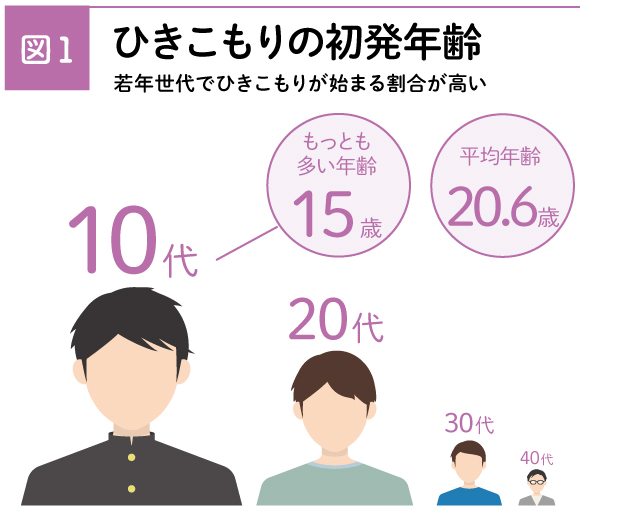

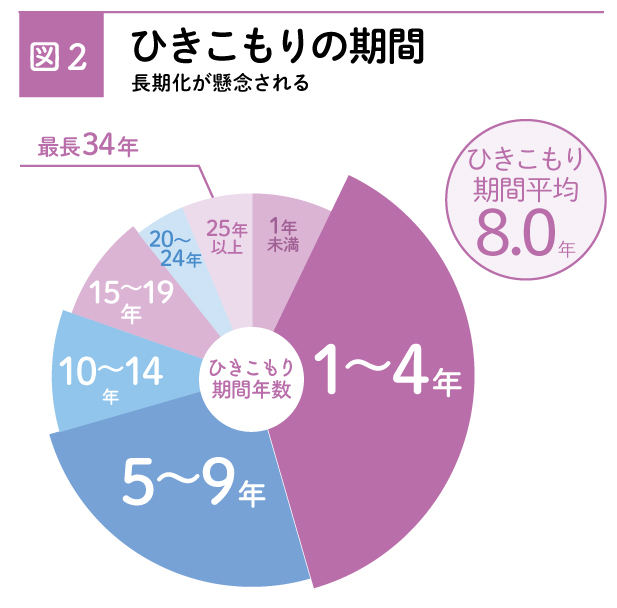

2022(令和4)年度のこども家庭庁の調査では、「自室からほとんど出ない」「自室からは出るが、家からは出ない」「近所のコンビニなどには出かける」「趣味の用事のときだけ外出する」などの広義のひきこもり状態にある人は、15~39歳で2.05%、40~64歳で2.02%おり、全国で約146万人と推計されている。若年層では多くが親に生活を依存しているほか、長期化や高齢化が深刻な課題として浮かび上がっている(※3)。

政府は自立相談支援機関の相談窓口やひきこもり地域支援センターの利用を促進し、相談しやすい環境整備や支援人材の育成を進めている。今後は、本人や家族を支援し、社会参加に向けた仕組みづくりが一層重要となるであろう。こうしたなかで、福生市に拠点を置き日本全国を対象に若者の自立支援に取り組む「NPO法人青少年自立援助センター」の理事長である河野久忠さんを取材した。

※1:様々な要因の結果として社会的参加(就学、就労、家庭外での交遊など)を回避し、原則的には6か月以上にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態を指す現象概念(厚生労働省)

※2:KHJ全国ひきこもり家族会連合会「当事者が求めるひきこもり支援者養成に関する調査報告書」2022(令和4)年

※3:こども家庭庁「こども・若者の意識と生活に関する調査」令和4年度

(図出典)NPO法人KHJ全国ひきこもり家族会連合会「当事者が求めるひきこもり支援者養成に関する調査報告書」(本人調査) 2022(令和4)年3月

(図出典)NPO法人KHJ全国ひきこもり家族会連合会「当事者が求めるひきこもり支援者養成に関する調査報告書」(本人調査) 2022(令和4)年3月

ポイント

課題の背景・活動のきっかけ

課題の背景・活動のきっかけ

●学習塾から課題をもつ青少年の居場所へ

同センターは1977(昭和52)年、私塾「タメ塾」を前身として設立された。当初は学習塾として出発したが、進学を重視するのではなく、非行、発達障害、知的障害、身体障害など様々な課題を抱える青少年を受け入れ、学習支援を行っていた。なかでも不登校の子どもをもつ保護者からの相談が多く寄せられ、塾での支援に加え、ひきこもりがちな不登校児には家庭訪問を通じて、当時ほとんど存在しなかったアウトリーチ型の学習支援も先駆的に展開してきた。

NPO法人青少年自立援助センター

NPO法人青少年自立援助センター

●ひきこもりの長期化・高齢化に向けて

近年では未就労のまま年齢が上がり、20~30代、さらには「80・50(はちまる・ごーまる)問題(※4)」に象徴される、ひきこもりの長期化・高齢化が顕著となっている。未成年は学習や進学の支援がメインとなるが、年齢が高くなるにつれ課題も変化し、就労や自立に向けたニーズに対応するため、就労体験や宿泊型支援へと活動の幅を広げている。

※4:80代の親が50代の子どもの生活を支えるという、親子ともに経済的・社会的に困窮する状況を指す。背景には、子どもの長期化するひきこもりや、親の高齢化、病気、介護などが複合的に絡み合っていると言われる。

●「地域若者サポートステーション」の設立

1990年代以降、不登校やひきこもり、就労経験の乏しい若者が増加し、既存の教育や福祉制度からこぼれ落ちるという課題が顕在化した。多くの当事者と関わってきた同センターは、国に対して支援を求めたが、「精神医療で対応可能」として、消極的な回答が示された。そこで、労働政策の側面から就労支援の必要性を訴え、研究者や民間団体の働きかけを経てモデル事業が実施されるに至った。そして、2006(平成18)年に「地域若者サポートステーション」が全国に設立された。同センターも現在複数の拠点を運営している。

活動の特徴

活動の特徴

●個別の状況に合わせて段階的に自立を支援

同センターでは、本人・家族への個別相談や訪問支援のほか、宿泊型支援プログラムを軸に、一人ひとりの状況に応じたプログラムにより、自立までの道のりを支えている。20~30代、さらにはそれ以上の年齢層において、ひきこもりが長期化する背景には、福祉・医療的支援と就労支援の間に存在する支援の空白があり、家族など見守る側にとっても適切な対応や助言も難しい実情がある。「家から出られない状態が続くと、多くの場合、周囲の勧めで医療機関を受診しますが、根本的な解決につながらないことも少なくありません」と河野さん。ひきこもりが長期化すればするほど就労支援の窓口はハードルが高くなり、加えて本人の状況や特性も多様である。民間だからこそ発揮できる柔軟性と地域とのネットワークを活かし、個々の事情に応じた支援を提供している。

●自立への第一歩を踏み出す宿泊型支援

「宿泊型支援」では、家族と離れて精神的自立を促し、生活リズムの改善や体力づくり、人との交流など、ひきこもり期間中に失われた経験を埋めていく。また、グループワークなどで自分の特性を把握し、職場体験や職場実習などを通して徐々に地域に出て、社会との接点をつくっていく。「ひきこもりの人たちにとっては、社会的な経験の不足が自立にあたってのネックとなるので、地域の中で実践させていただき、いろいろな生き方や働き方とリアルに接する機会があるのはとてもありがたいです」と河野さん。現在、福生市や他の地域に20か所ほどの受け入れ先があり、センター利用者の実践的な学びの場となっている。

宿泊型支援では、親元を離れて生活し職場体験や職場実習で社会との接点をつくる

宿泊型支援では、親元を離れて生活し職場体験や職場実習で社会との接点をつくる

●地域若者サポートステーションの運営

「地域若者サポートステーション(サポステ)」は15〜49歳の働くことに踏み出したい方や家族などを対象とした厚生労働省委託の支援機関で、無料で相談することができる(予約制)。全国に179か所設置されており(※5)、このうち同センターでは多摩(福生市)、八王子市、足立区、板橋区の4地域において施設を運営している。各施設では、コミュニケーションやビジネスマナー講座、職業体験やセミナーなどを実施。本人の「働き出す力」を引き出し、「職場に定着するまで」のプロセスを全面的に支援している。

※5:2024(令和6)年度

●海外にルーツを持つ子どもと若者に向けた学習・就労支援

ひきこもりの支援以外にも、海外にルーツを持つ子どもと若者を対象とした専門的な日本語・教育支援事業「YSCグローバル・スクール」を2010(平成22)年に始動。福生市と足立区を拠点に、数十か国にルーツを持つ6歳~30代の子ども・若者たちを年間100名以上受け入れ、オンラインによる遠隔地にも対応している。学校生活のための日本語教育はもちろんのこと、就労に向けたプログラムとして、日本の文化や働き方、曖昧な表現などについても指導を行い、語学学校とは異なる視点から安定した就労および経済的自立につなげている。

海外にルーツを持つ子ども・若者のための専門的日本語・教育支援事業「YSCグローバル・スクール」

海外にルーツを持つ子ども・若者のための専門的日本語・教育支援事業「YSCグローバル・スクール」

目指す未来

目指す未来

すべての若者が「孤立から自立へ」と歩みを進め、未来への希望をつないでいくこと。