未来を創るたまの企業

大胆な事業転換も恐れない柔軟さで

地域と共に発展する八王子の企業

たなべ物産株式会社

[2025年09月 取材]

今から92年前の1933(昭和8)年に、当時盛んだった八王子の織物産業を支える産地糸商(※1)として創業した、たなべ物産株式会社。八王子の繊維業は需要が高まった戦後に、「ガチャ万」と呼ばれる好況の波に乗り成長したが、高度経済成長期に洋服が普及すると衰退。そこで同社は事業を転換して不動産や、サッシを中心とする建築資材の販売へと大きく舵を切った。以降、不動産と金属製建具の設計、施工を軸に事業を拡大し続け、八王子市立小中学校100校以上の建具工事を手がけるなど、地域のインフラを支える存在としての役割も担っている。

さらに近年では、住民同士の交流や自然との関わりが持てる仕組みを組み込んだ団地再生リノベーションや、戦前の民家と日本庭園を備えた公園の指定管理など、地域資源に新たな価値を生み出す取り組みにおいても注目される同社。大手企業には難しい地域への密着度は、その地域で暮らし働く社員が多い地元の中小企業だからこそ実現できるものだという。

「地域の発展と共に歩む」という理念を掲げ、時代ごとに果敢な事業転換を積み重ねながら、八王子のまちと強く結びついた事業を幅広く展開する。地域の活性化と共生を軸に、様々な分野で存在感を強めるその取り組みを取材した。

※1:織物の産地において糸の加工と販売を行う商人

事業の特徴

変化を恐れずに続けてきた事業転換の歩み

同社の歴史は、織物の町・八王子の変遷そのものである。1933(昭和8)年、地場産業を支える産地糸商として始まった同社であったが、普段着としての着物の需要が失われ、繊維産業が急速に衰退した昭和40年代には大きな岐路に立たされる。そこで2代目社長である田辺隆一郎さんが挑んだのが、不動産事業への進出だった。当時、機屋(はたや)の多くが工場を閉めたことにより、同社が顧客の多くを失った一方で、跡地の広い土地が市場に出始め、八王子の住宅需要も高まっていた。そのような背景を捉え、同社では土地の買い取りや分譲、建売住宅の開発といった不動産事業に踏み出した。さらに1975(昭和50)年には建材メーカーである不二サッシ株式会社の特約店としてビル用アルミサッシの製造、販売を開始して工場と倉庫を新設。サッシ事業はその後大きな成長を遂げ、現在においても売上の8割以上を占める同社の基盤事業へと育っている。

八王子はかつて養蚕が盛んで桑畑が広がっていたため「桑都」と称され、織物のまちとして発展してきた。

八王子はかつて養蚕が盛んで桑畑が広がっていたため「桑都」と称され、織物のまちとして発展してきた。

|

|

|

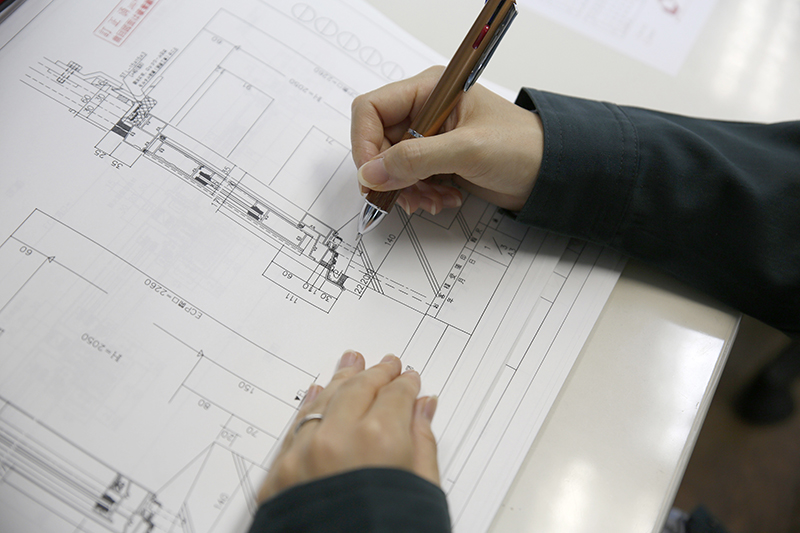

サッシ事業では、アルミサッシやスチール製ドアなど金属製建具を中心に取り扱っている。

建物の断熱性や防音性の向上、結露や雨漏りの防止、建物の美観改善といった役割をもつため、その設計や取り付けにはミリ単位の精度など高い専門性が求められる。

社員と共に乗り越えた大胆な事業転換

糸商から不動産業、さらに建材への事業転換は異業種への大きな転機であった。特にサッシ事業は顧客開拓から始めて5年程は売上の面でも苦労したが、社員にとっても大きな挑戦の連続であった。糸を撚っていた職人が並行してサッシの製造、販売に従事するのだから、その苦労は想像に難くない。しかし意外にも当時の社員たちは一人も辞めることなく、前向きに新しい仕事に取り組んでくれたという。「そこには背に腹は変えられない事情もあったと考えられますが、それ以上に当時の社員一人ひとりが経営判断を信じ、困難を共に乗り越えよう、共に地域の未来を築こうという意識を持ってくれたのだと信じています。明確な将来像と地域への使命感があれば、社員の心を動かし、大きな困難も共に乗り越えられる。この経験は今の当社の大きな強みにもなっています」と、現・社長の田辺裕康さんは語る。

八王子市元本郷町にある本社屋は1990(平成2)年に完成

新時代の挑戦 団地再生リノベーション事業への一歩

2007(平成19)年、3代目となる現社長の田辺裕康さんが就任して程なく取り組んだのが、団地再生リノベーション事業である。日野市多摩平にある老朽化した公団住宅を民間資本で改修し、再び賃貸住宅として運営する団地再生プロジェクト「AURA243多摩平の森」が2011(平成23)年に竣工した(※2)。同プロジェクトの特徴は、単なる物件の改修ではなく、住民同士の交流や自然との関わりを育む仕組みをふんだんに盛り込んだ点にある。例えば、住戸棟前の通路はあえてジグザグにして歩く速度を落とし、住民同士が自然に会話を交わせるような空間づくり。また、住戸棟の専有庭に視界を遮る高い塀ではなく低い生垣を設け、住民同士が顔を合わせる機会を増やす工夫も。ほかにも、貸し菜園や貸し庭を併設し、日常的に人が集う仕掛けを随所に散りばめている。一見すると防犯面ではプライバシーを重視する時代に逆行するように見える建築設計である。しかしながら開放的な設計によって住民同士の交流と自然な見守り合いが生まれる点には独自の価値があり、この発想は地域資源に新しい価値を創出するという同社の姿勢とも合致している。

※2:「AURA243 多摩平の森」は、独立行政法人都市再生機構(UR都市機構)が手がけるルネッサンス計画2「住棟ルネッサンス事業」の一環。同社が手がけるのは1960年竣工の公団住宅「多摩平の森団地」の住棟1棟とその周辺敷地の団地再生・運営事業。設計は株式会社ブルースタジオ

あえてジグザグに設計した住戸棟前の通路により住民同士の交流を促進

あえてジグザグに設計した住戸棟前の通路により住民同士の交流を促進

ゆとりある団地環境を生かしイベント用スペースや貸し菜園や貸し庭を併設

地域資源を活かした公園の指定管理

団地再生リノベーション事業と同時期に立ち上がったのが、八王子市裏高尾町にある公共施設「高尾駒木野庭園」の指定管理事業である。八王子で初めての日本庭園を備えたこの庭園の指定管理を2012(平成24)年から受託し、同社が代表企業として全体をマネジメントして、専門スキルを持つ地元のスペシャリストと連携し管理を行ってきた(※3)。「自分たちの地域をもっと良くしたいという気持ちを持つ地元の中小事業者が、それぞれの得意を持って集まることによって、大手企業には難しいきめ細かな管理や地域に根差した価値創出ができると考えます」と田辺裕康さん。また、単なる公共施設の維持管理にとどまらず、地域の文化や自然、歴史ある戦前の日本家屋を生かした利活用も進めている。

※3:現在は八王子市内の造園事業者である株式会社やましたグリーンと連携

|

|

|

|

|

|

地域の文化や自然、歴史ある戦前の日本家屋を生かした利活用を進めている高尾駒木野庭園

地域連携事業部が目指すビジョン

高尾駒木野庭園における約15年の実績を経て、2024(令和6)年には文化の継承と地域社会への貢献を目指す「地域連携事業部」が発足した。部長の草間亜樹さんは「同庭園は公共施設ということもあり、幅広い方々が気軽に憩える場所ですが、音楽やアート関連のイベントを積極的に行うことにより、高尾地域における高尾山以外の観光スポットとしてまちに貢献したり、八王子の文化芸術を発信したりすることも大切にしています」と語る。社員の多くが八王子市内やその周辺に暮らし、地域に根差して働いている同社だからこそ、地域資源を最大限に活かす役割を果たせる。単なる営利事業ではなく、地域全体が豊かになる仕組みを育むことを事業部の使命とする。同事業ではこれまでに、八王子に縁ある作家を中心にした企画展(※4)、八王子芸術祭と連携し八王子在住の音楽家・パーカッショニストの永井朋生さんによるライブイベント(※5)などを開催している。

※4:「つなぐ」高尾駒木野庭園+JIMOTO(2024〈令和6〉年11月開催)

※5:Kinon meets 高尾駒木野庭園スペシャルライブ(2025〈令和7〉年2月開催)

|

|

|

地域のなかで生活が完結し豊かに暮らせる社会こそこれからの理想

地場産業を支えた糸商から、地域の暮らしを支える不動産とサッシ事業、そして地域資源の再生と利活用。時代によって形を変えながらも、常に「地域の力になる」という信念が息づく同社。自身も八王子に生まれ育ち、地元で暮らし続けている田辺裕康さんは語る。「私たち地場の中小企業がどうしたら存続できるか、競争に勝っていけるかを考えた時に、地元八王子に特化することが戦略だと思い至りました。地域のなかで生活が完結し、豊かに暮らせる社会こそ、これからの理想ではないでしょうか。八王子で90年以上続けてこられた企業として、八王子や周辺に暮らす方々にそのような豊かな暮らしのための手助けができれば幸いです」。同社の強みは大胆な事業転換を恐れない柔軟さと、それを社員や地域と共に進める姿勢にあり、その歩みは時代ごとに必要とされる役割を果敢に引き受けてきた証である。これからも地域の課題を捉え、事業をしなやかに転換しながら「地域の発展と共に歩む」企業として、同社は八王子に新たな価値を創り出し続けていくだろう。

お話を伺った人

(右から)

たなべ物産株式会社

代表取締役社長 田辺 裕康さん

地域連携事業部部長 草間 亜樹さん

企業概要

| HP | https://www.tanabe-bussan.co.jp |

| 代表者名 | 田辺 裕康 |

| 資本金 | 4,000万円 |

| 創業 | 1933年1月1日 |

| 社員数 | 22名 |