未来を創るたまの企業

幅広いメーカー製品の修理に対応する

トータルマルチベンダーサービス

京西テクノス株式会社

[2025年07月 取材]

かつて「安く大量に作る」ことが至上命題だった製造業において、「直すことを価値に変える」ビジネスモデルで独自の地位を築いている企業がある。東京都多摩市に本社を置く京西テクノス株式会社は、国内外の複数メーカーの電子機器の修理などにワンストップで対応する「トータルマルチベンダーサービス」を軸に、医療・通信・計測・エネルギーといった高付加価値機器の修理・保守を手がける企業だ。メーカーがサポートを終了した機器の延命、24時間365日受付のトラブル対応、リモートとフィールドサービスの掛け合わせによる手厚い体制などにより、様々なものづくりの現場の多種多様なニーズに応える。このように顧客にとって “現場の困ったを解決するプロ集団”そのものである同社は、この廃棄物を削減するビジネスモデルにより、環境保全に貢献する企業という側面も持ち合わせる。大量生産・大量消費の時代から、持続可能なものづくりへの転換をリードする同社の歩みは、これからの製造業の未来を照らすヒントに満ちている。

事業の特徴

ものづくりから「直す」へ ビジネスモデルの転換

代表取締役社長の臼井努さんが語る同社の歩みは、従来の製造業の在り方が大きく変わってきた時期と重なる。母方の祖父が創業した京西電機研究所(現・京西電機株式会社)は、医療機器やコンピューター周辺装置など電子機器全般の製造を請け負う、いわゆる下請け工場であった。臼井社長が28歳で同社に入社した1998(平成10)年当時、日本の製造業はローコストカントリー(※1)への生産移転の流れの中にあり、厳しいコスト削減の圧力にさらされていた。「当時、私たちが製造していた部品搭載1つがわずか1円でした。一方で、現場で故障した機器の修理には毎回数十万円がかかります。修理には価格よりもスピードと確かな技術力が求められていると実感しました」。この気づきから「直すことの価値」に着目して新たなビジネスモデルの構想を立ち上げ、修理事業を主体とする京西クリエイト(現・京西テクノス)株式会社を2002(平成14)年に設立した。

※1:人件費や原材料費などが相対的に安く、企業が低コストで生産活動を行うことができる国や地域

多摩市愛宕にある本社

多摩市愛宕にある本社

修理のプロフェッショナル集団が実現する「トータルマルチベンダーサービス」

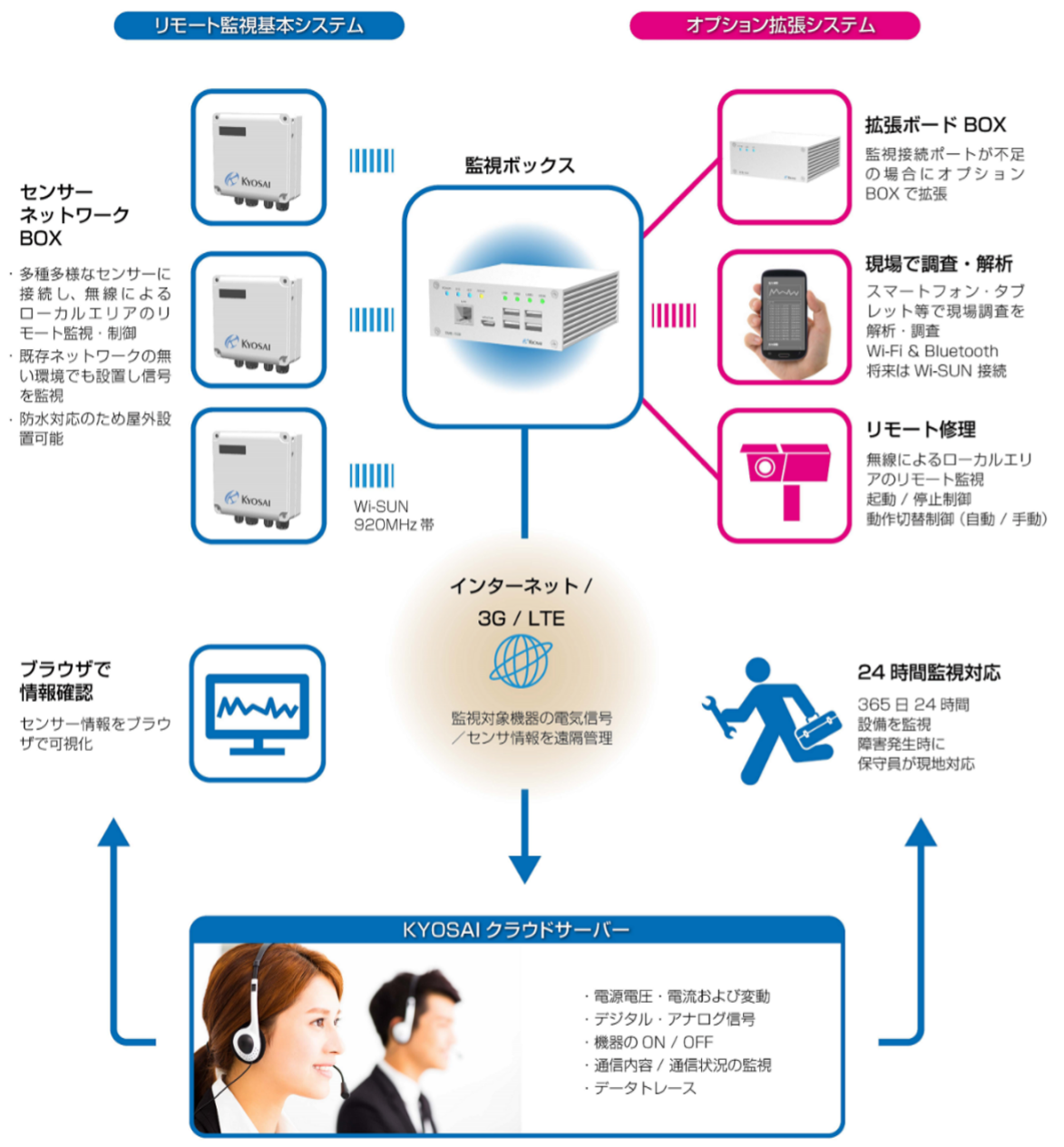

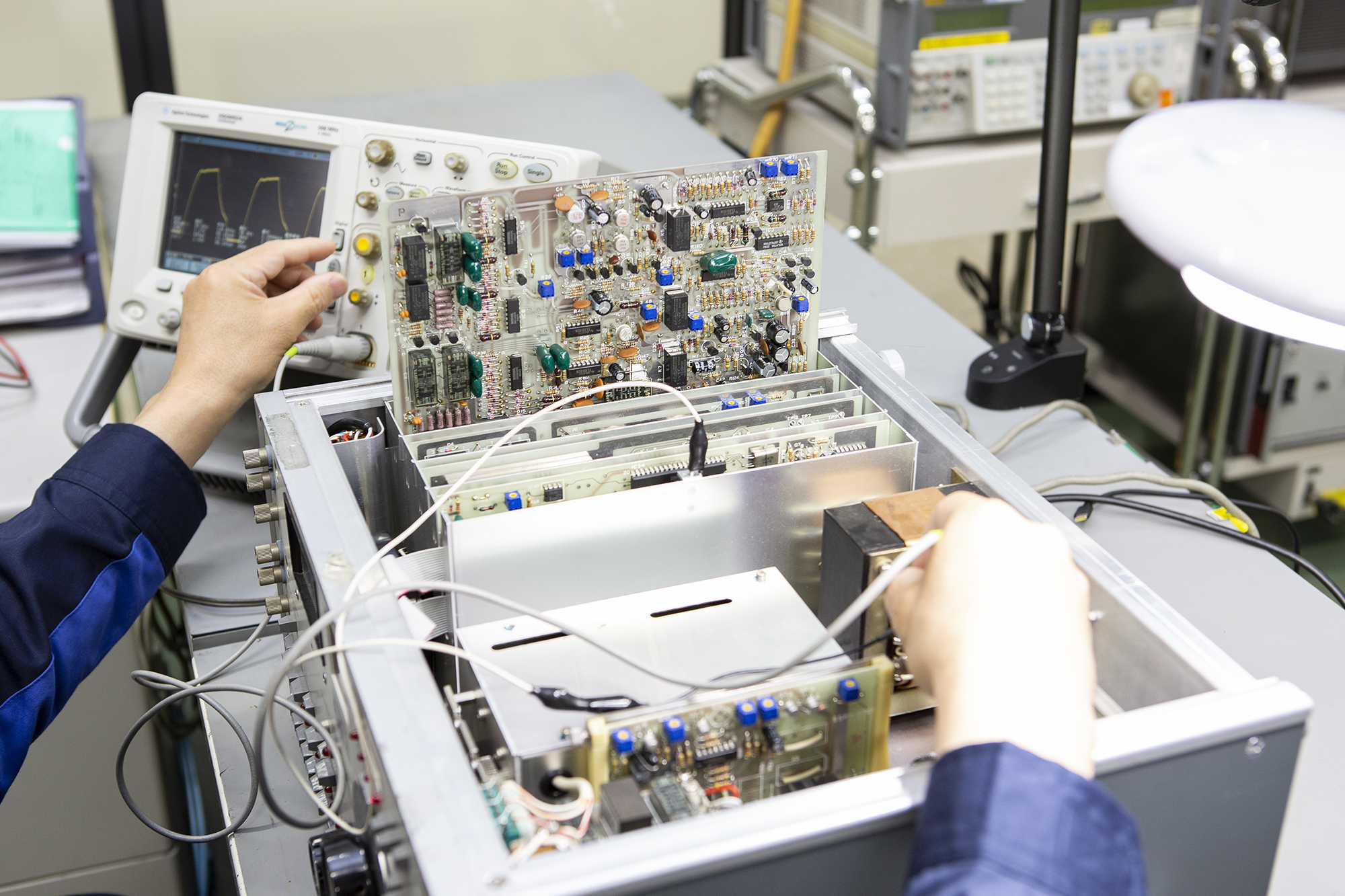

事業の中核を成すのが「トータルマルチベンダーサービス」である。これは機器のメーカーを問わず、修理・保守・代替機の提供・現地対応・解析までを一括して提供する、唯一無二の同社のサービスを総称する言葉で、臼井社長によるネーミング。同社の顧客である医療や製造などの現場で機器の故障が起きた際、最優先事項は間違いなく迅速な復旧である。そのため同社では、24時間365日受付可能なサポートセンターが一次対応を行い、解決しなければ全国12拠点から最寄りのエンジニアが部品や代替機を持って現場に駆けつけ、スピーディーかつ確実に復旧する体制を築いている。さらに、自社開発したリモート監視ツール「Wi-VIS」で、世界中の工場、プラント、病院などで稼働するITインフラや設備、システムなどの稼働状況を常時モニタリングすることも可能。現場のダウンタイムを最小限に抑え、現場で働く人々の手、顧客のビジネスを止めない仕組みを確立している。

24時間365日稼働するサポートセンター

24時間365日稼働するサポートセンター

リモート監視ツール「Wi-VIS」の仕組み

リモート監視ツール「Wi-VIS」の仕組み

メーカーサポート終了後の修理・延命サービスのきっかけ

「多くのメーカーでは、機器の販売から一定期間が過ぎるとサポートを終了し、より新しい機器の販売や関連サービスへと注力する傾向があります。しかし現場からは、『長年使ってきたこの機器を使い続けたい』『これでないと困る』という声が多く寄せられています」と臼井社長は語る。こうした現場の切実なニーズに同社は着目し、メーカーサポートが終了した電子機器に対しても、独自に修理・保守・校正を行う延命サービス「KLES」を提供している。そのサービス展開のきっかけとなったのが、日本航空株式会社(JAL)からの電話であった。「ジャンボジェット機の検査装置の一つが故障したが、すでにメーカーサポートは終了しており、故障箇所のみを新しい装置に交換することができない。かといって装置全体を更新するのには莫大な費用がかかる。なんとか修理できないか」という依頼だった。臼井社長は装置を持ち帰り、技術者やメーカーとの試行錯誤を経て修理を完了させた。すると翌日には全日本空輸株式会社(ANA)からも同様の依頼が舞い込んだという。

電子機器の延命サービスはジャンボジェット機の検査装置の修理がきっかけ

電子機器の延命サービスはジャンボジェット機の検査装置の修理がきっかけ

持続可能な社会への貢献は国際的にも高く評価

電子機器の修理・延命サービス「KLES」は、機器メーカー・現場ユーザー・同社の3者にとって明確なメリットをもたらす。医療機器や産業機器といった、長期利用を前提とする機器の安定稼働を支え、「トータルマルチベンダーサービス」と並ぶ同社の主要事業の一つとなっている。本サービスは、故障した機器を即廃棄するのではなく、修理して再利用するという事業モデルであり、サーキュラーエコノミー(循環経済)の実践そのものである。社内の行動指針においても、「サーキュラーエコノミー実現に向けた廃棄物の減量化・リサイクル化」は明文化されており、国際的なイニシアティブであるSBTi(※2)による認定や、ISO 14001認証(※3)の取得などを通じて、サーキュラーエコノミーの推進を自社事業に着実に取り込んでいる。こうした取り組みが第三者機関からも高く評価を受けており、持続可能な社会の実現に向けた先進企業としての地位を確立しつつある。

※2:Science Based Targets initiative。企業が科学的根拠に基づいた温室効果ガス排出削減目標(SBT)を設定することを支援・認定する複数の主体

※3:環境マネジメントシステムに関する国際規格。企業が環境負荷の継続的改善に取り組んでいることに対する第三者機関認証

「KLES」はサーキュラーエコノミーの実践そのもの

「KLES」はサーキュラーエコノミーの実践そのもの

関西国際空港内でリペア 日本に居ながらのグローバル化

同社では日本市場の縮小を見据え、早期よりグローバル展開を視野に入れた事業戦略を推進してきた。なかでも特筆すべき取り組みは、関西国際空港内に設置された保税工場(※4)での海外製品のリペアサービス「GRS」である。世界各国から修理が必要な機器が同空港に運び込まれると、通関手続きを経ることなく、工場内の同社技術者が高度な技術を活用して修理を実施。修理が済むと再び世界各地へ出荷される仕組みだ。国内に拠点を置きながらグローバルな修理サービスを提供する、先進的なモデルの実現といえる。さらに、修理対象機器をリモートで常時監視し、不具合が検知された際には現地から機器を空輸して迅速に修理・再納品する体制も整備されている。これにより短納期かつ高品質な「日本品質の修理サービス」を世界の顧客へ届ける仕組みを築いている。

※4:関税や消費税がかからないまま外国貨物を加工・製造して輸出できる施設

関西国際空港内で海外製品のリペアサービス「GRS」を行う

技術者の育成とキャリア設計の革新

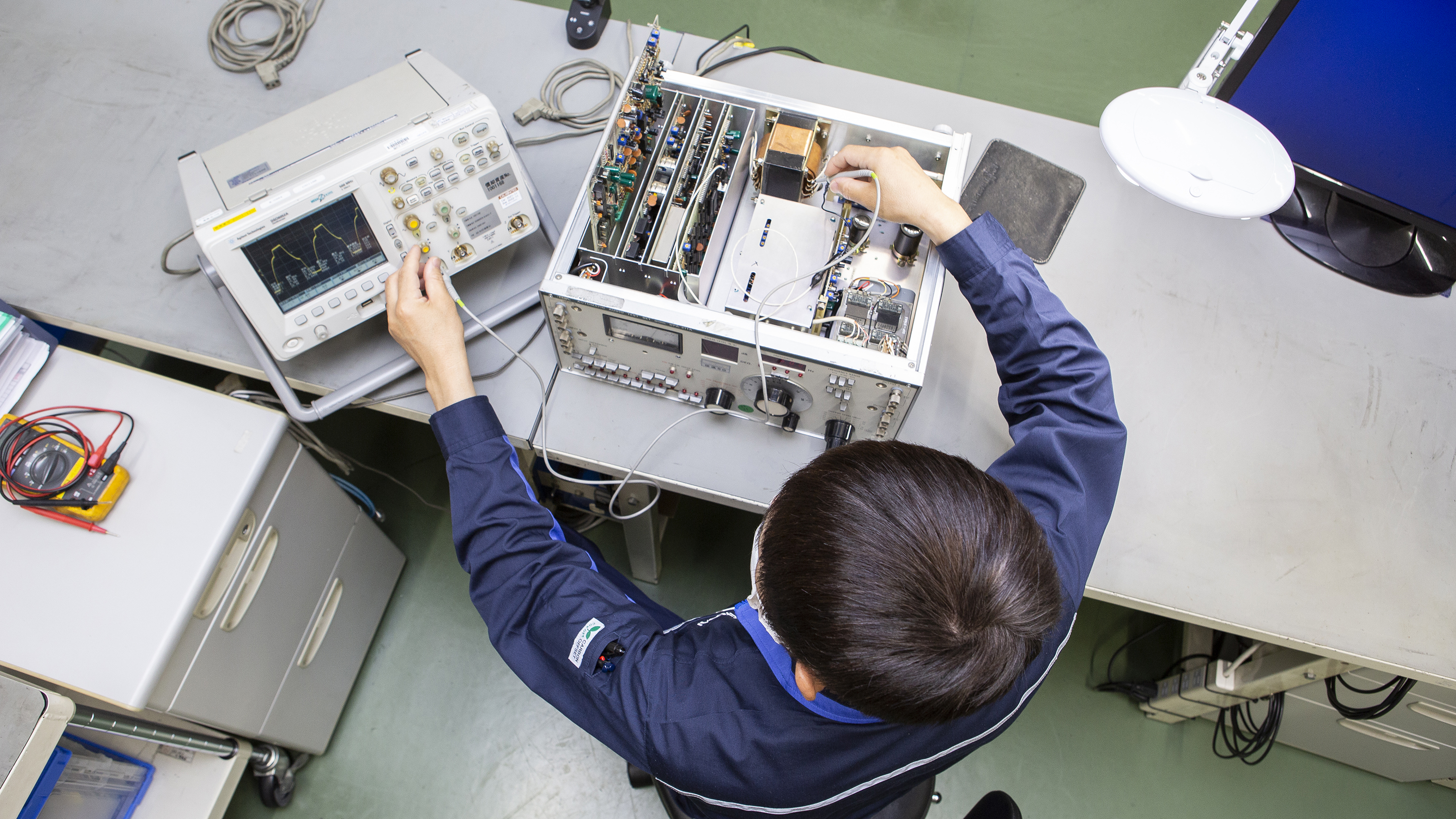

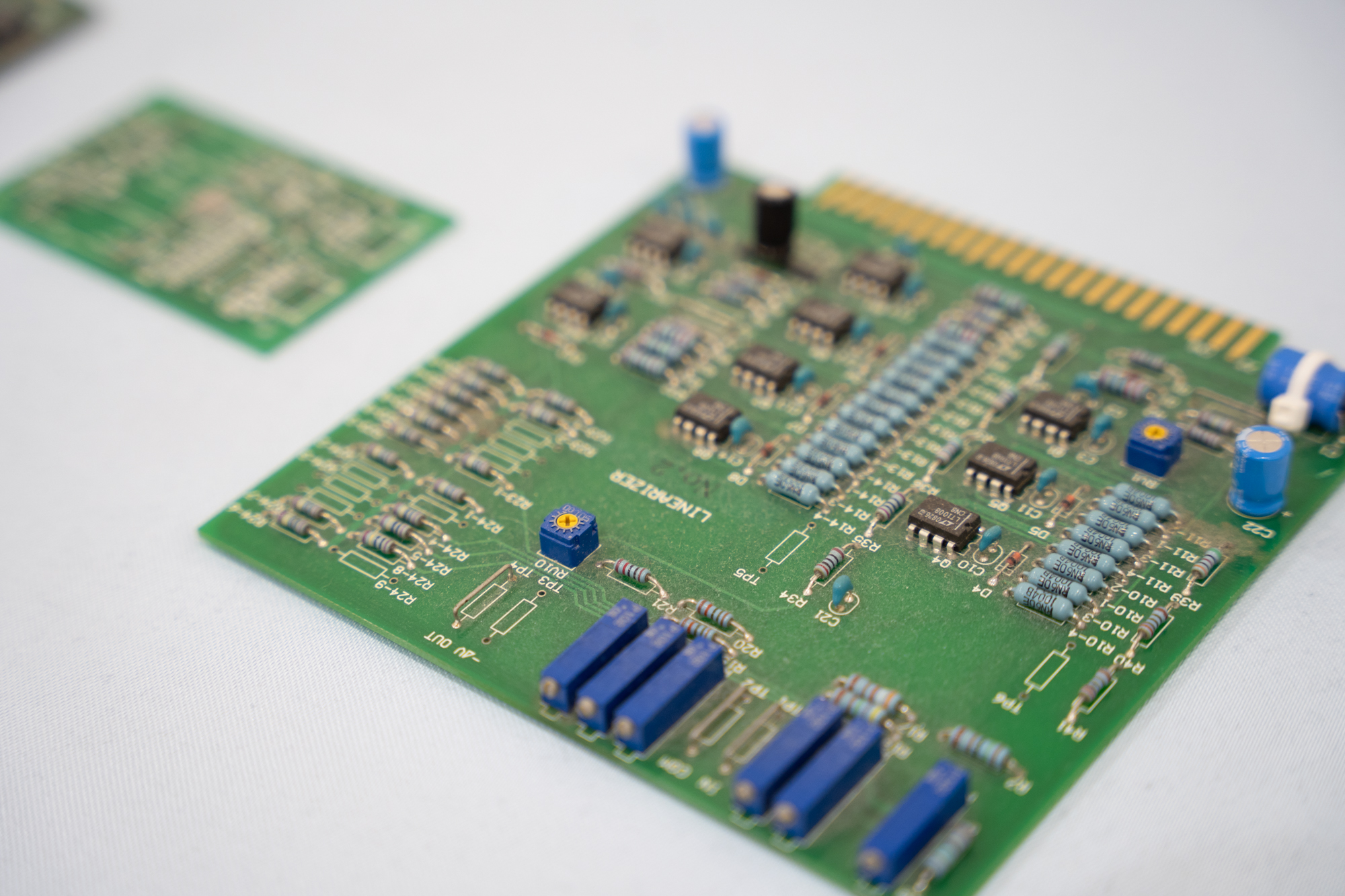

現在、同社の技術者は約400名。臼井社長は「修理に必要なものは“機器の原理に対する理解力”です」と語る。多くの電子機器は、回路基板上に電子部品を搭載するという共通の構造を有しており、基礎的な知識を習得することで、医療機器からIT機器まで幅広い分野に対応できるという。また同社では、マネージャー職と同等の報酬を受け取ることが可能な「エキスパート職」を制度化。技術に専念したい“人財”にもスペシャリストとしての道を開き、彼らは外部団体や学会に参加し、社内ゼミなどを通じて専門技術の研鑽及び社内への知見共有を行う。各メーカーが実施する技術研修やサーティフィケート取得(※5)にも積極的に取り組む。このように同社では、「多能工化」を推進し、修理対象の多様性に対応可能な技術者を育成することで、自社の技術資産の強化と同時に、経営資源の変動費化による柔軟な事業運営を実現している。

※5:特定の課程やコースを修了したことを証明する「修了証書」や「証明書」を取得すること

機器の多くは共通の構造を持つ

機器の多くは共通の構造を持つ

幅広い分野に対応可能な技術者を育成

大切にしている年4回の全体ミーティングと社員を信じる経営

臼井社長が常に意識することは、“全社員に経営を共有し、ベクトルを合わせること”である。そのために年4回開催している全体ミーティングでは、売上・利益・今後の計画などをオープンに全社員に伝える。そしてミーティング後には新春の餅つきに始まり、お肉とお酒の食べ飲み比べ、著名人の講演会とパーティー、マグロ解体ショーなどのイベントを四半期ごとに開催し、全員で“同じ釜の飯”を食べる体験を重ねる。臼井社長によると、一見アナログに思えるこの全体ミーティングが会社にとって重要であり、組織の一体感を育み、全国に散らばる社員同士の協力体制や技術や知識を共有する関係を作るという。「当社では、評価基準や平均給料も全てオープンにしています。自分自身が働き手の立場だとして、どのような仕組みであればモチベーションを高く保てるのかを考えた結果、経営の透明性を重視し、利益を社員に適切に還元することを常に意識するようになりました。社員が自ら選んだ道で責任を持ち、継続的に学び成長できる環境こそが一人ひとりの意欲を高め、ひいては会社の成長にもつながると信じています」。

お話を伺った人

京西テクノス株式会社

京西テクノス株式会社

代表取締役社長 臼井 努 さん

企業概要

| HP | https://www.kyosaitec.co.jp |

| 代表者名 | 臼井 努 |

| 資本金 | 8,000万円 |

| 創業 | 2002年2月1日 |

| 社員数 | 464名(グループ) |