都市農業を「学びの場」へ

農業と教育の共創モデル

農業者の高齢化や担い手不足により、国内の農業人口は減少を続けており、農地の縮小も深刻な課題となっている。農林水産省によると、2025(令和7)年の全国耕地面積は423万9,000ヘクタールと、ピークだった1961(昭和36)年の608万6,000ヘクタールから64年間で7割近くに縮小した。近年は一部で荒廃農地の再生が進むものの、転用や荒廃による減少が上回り、前年からも3万3,000ヘクタール(0.8%)減少している(※1)。

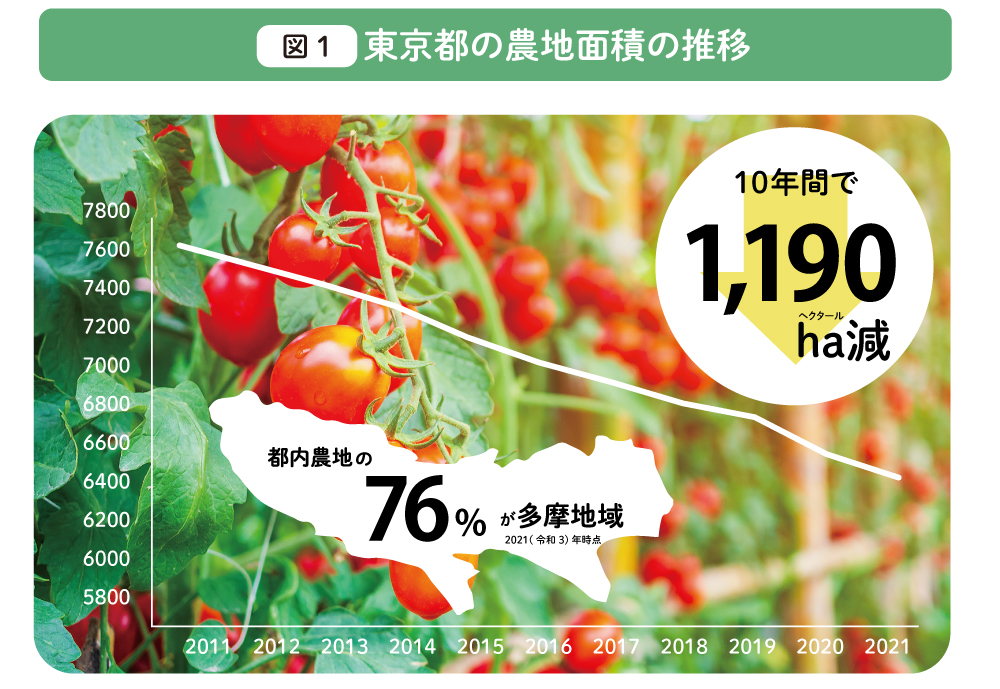

東京都でも農地の減少は続いており、2021(令和3)年時点で農地は6,410ヘクタール(総面積の2.9%)となっている。その76%が多摩地域に集中するが、この10年間で1,190ヘクタールが失われた(図1)。農業者の平均年齢は65.6歳、総農家数も令和2年には9,567戸と30年でほぼ半減しており、都市部では高齢化・後継者不足に加えて相続税の負担が農地の減少を加速させる要因となっている。遊休化した農地が増えると、害獣の生息や放火の危険性が増すなど、住環境の悪化が懸念される。

一方で、東京都では近年、新規就農者が増加しており、消費地に近い都市農業への関心が高まっている。農産物の加工・販路開拓・ブランド化に取り組む農家も多く、認定農業者(※2)は10年間で11%増の1,687経営体へと伸びており、雇用を伴う農業法人等も増えつつある。また、コロナ禍以降は働き方や生活スタイルの多様化もあり、援農ボランティアや「半農半X」(※3)など、多様な人々が「農」に関わる動きも広がっている(※4)。

都市農地は、新鮮な農産物の供給だけでなく、農業体験、交流、景観形成、食育、文化継承、防災など多面的な価値を持つ重要な資源であり、その価値をどう未来へつなぐかが問われている(図2)。こうしたなか、立川市では農家と専門学校が連携し、学生が畑で農作業を体験し、生産者と直接対話しながら食材の背景を学ぶ取り組みを広げている。農地を“学びの場”として再定義する、都市農業と教育機関の新たな共創モデルを取材した。

※1:農林水産省「令和7年耕地面積」

https://www.maff.go.jp/j/tokei/kekka_gaiyou/sakumotu/menseki/r7/kouti.html

※2:区市町村の農業経営基盤促進基本構想に示された農業経営の目標に向けて、経営の改善を進めようとする計画を区市町村に認定されている農業者のこと

※3:農業と農業以外の職業を組み合わせて従事することにより、所得を確保する者のこと

※4:東京都産業労働局「東京農業のいま」

https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/sangyo-rodo/04_nousin_puran_1syou_0503

ポイント

課題の背景・活動のきっかけ

課題の背景・活動のきっかけ

● 専門学校の思い「食のプロとして第一次産業から学びたい」

立川市内にある西東京調理師専門学校と姉妹校の国際製菓専門学校が、「食のプロになるには、第一次産業から知るべき」という思いから農地での実習を2020(令和2)年にスタート。今の学生たちは、食材がどのように育ち、どんな過程を経て手元に届くのかを知る機会が少ない。そこで、西東京調理師専門学校の住川啓子校長が、親交のあった立川市内の農家「あみちゃんファーム」の網野信一さんにアプローチし、食材の旬や育て方、生産の背景を現場で学ぶ単発のプロジェクトとして始まった。

●農家の人手不足と販路拡大のジレンマ

家族経営が中心の市内の農家では、定植(苗を植えること)・収穫などの繁忙期は特に人手が必要だが労働力が不足している。また、販路を広げたくても配達や取引調整に割ける人員がなく、農家の人的資源だけでは解決しにくい構造的な課題があった。こうした現状を踏まえて、網野さんが市内の農家に声をかけて3軒から実習の受け入れがスタートした。

● 立川市農業振興課のアシスト

実習先が3軒だけでは学生にとって学べる品目や機会が限られるとして、網野さんは「学生の視野を広げ、農家にもメリットがある取り組みにしたい」と考え、参加農家を増やすため立川市役所農業振興課に相談した。市ではもともと高齢化や人手不足を補う援農ボランティアを募集していたが、コロナ禍で活動が停滞し、再開後も応募が少ない状況があった。市内農業団体の横断組織「立川農業振興会議」や農家同士のつながりを活かして紹介を進め、取り組みは徐々に広がり、現在は市内横断的に10軒の農家が参加するまでになっている。

活動の特徴

活動の特徴

●農地を「学びの現場」として再定義

国際製菓専門学校の製菓総合専門士科は、最新の実務に基づく教育を行う「職業実践専門課程」(文部科学大臣認定)として、知識・技術・技能を実践的に身につける学びを重視している。同校では学校独自のカリキュラムとして、学生たちは市内農園での作業や生産者の話を通じて食材の背景を学ぶ。2年次の卒業課題では学びを活かして「立川産食材を活用した商品で地域を盛り上げる」をテーマに、立川産の農産物を使用したパンや菓子を企画・制作して発表する。農地での体験が創作へつながり、現場と学びが循環する教育として発展している。

●不安の声から始まった道のり

一方で、農家には「自分の農地に知らない人を入れることに抵抗がある」「初めての学生に教えるよりも自分で作業したほうが効率的だ」という声があり、市内に約100軒いる認定農業者の中でも参加をためらう声は多かった。そこで若手農家を中心に、興味のある農家へ丁寧に声をかける地道な働きかけを続け、少しずつ参加の輪を広げてきた。

●農家の人手不足と販路拡大のジレンマ

当初は、1クラス(30〜50人)が単発で訪れていたが、農家の負担に配慮し、現在はグループごとに人数を調整。学校側が年間カリキュラムとして実習を組み込み、無理なく継続できる仕組みへと進化している。山川農園の山川裕之さんは、この日初めて学生を受け入れ、玉ねぎの定植作業を依頼した。「秋野菜の収穫と定植が重なる時期は毎年家族のみで対応し大変だった、学生たちの協力で非常に助かった」と話していた。

●畑から広がる共創 学生と地域が巡る場に

学生からは「作業の大変さを理解した」「食材の価値を実感した」という声が多く、畑での体験は学びへの姿勢を大きく変えるきっかけとなっている。立川で学び、立川の農を知ることで、将来プロとして地元食材を選ぶ動機にもなり、地域への愛着形成にもつながっている。網野さんは「学生たちが食材のリアルに触れるこの機会は将来必ず強みになると思う。農地と都市が共存する立川だからこそできる取り組みであり、将来プロになったときに立川の食材を選んだり、立川の農産物の魅力を発信してくれたり、農家の未来にもつながる取組みになるのでは」と話す。

目指す未来

目指す未来

- プロになるにあたり必須である食の源を知る農家との連携するプログラムが持続していくこと。

- 学生たちの農地での学びが将来活かされ、また、立川の食材で作った料理を提供するような循環が生まれること。

- 様々な共創がまちの未来、農業の未来につながること。

パートナー・関係先

パートナー・関係先