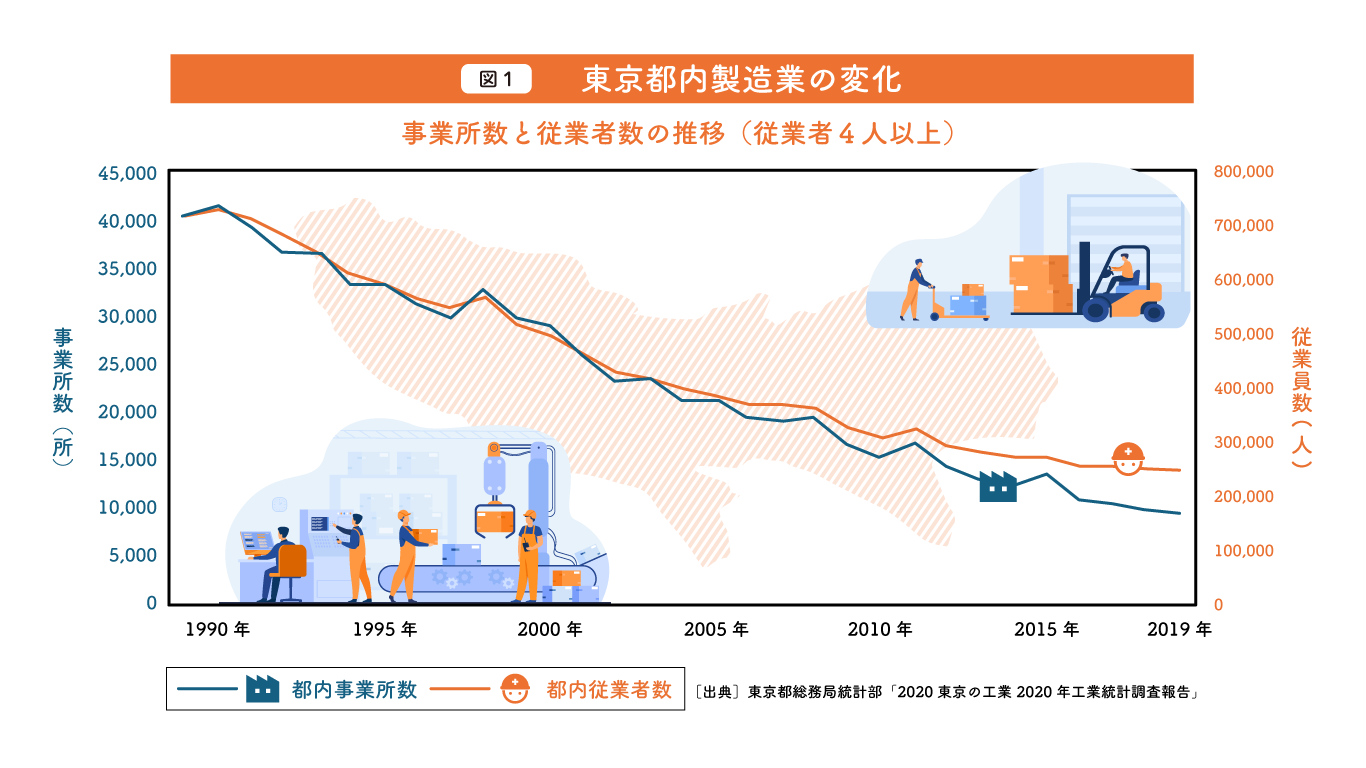

戦後、日本の製造業は高度経済成長を牽引し、1992(平成4)年には就業者数が約1,569万人に達するなど、国の経済を支える基幹産業であった。しかしその後、グローバル化の進展による生産拠点の海外移転や、長期にわたる景気低迷、少子高齢化による人材不足といった構造的課題を背景に、2024(令和6)年には就業者数が約1,046万人まで減少している(※1)。東京都内においても事業所数、従業者数ともに1990(平成2)年から減少傾向が続き、2019(令和元)年には事業所数は9,887所、従業者数は245,851人まで減少している。(図1参照)

多摩地域でも町工場を中心とした製造業は縮小傾向にあるが、熟練の技術や精密な加工力など、世界に誇る高い技術が息づいており、自動車や航空機、医療機器、宇宙開発などの先端産業を支える存在として国内外から高く評価されている。近年では、若手経営者を中心にブランディングや新分野への挑戦も進み、町工場は創造的な企業へと進化を遂げつつある。

こうした町工場の価値を広く社会に伝え、地域住民や次世代との接点をつくる取り組みとして、全国で「オープンファクトリー」の取り組みが広がっている。工場を一般に開放し、見学や体験を通じてものづくりの現場を可視化することにより、技術継承、人材育成、地域産業の活性化、さらにはまちづくりへと波及する新たな地域資源として注目されている。2019(令和元)年に始まり、今年で7年目を迎える「おうめオープンファクトリー」について、主催する青梅商工会議所を取材した。

ポイント

課題の背景・活動のきっかけ

課題の背景・活動のきっかけ

●多様なものづくりが集まる青梅

豊かな自然に恵まれた青梅市は、江戸時代から木材や織物で栄え、1982(昭和57)年に完成した三ツ原工業団地を中心に工業のまちとしても発展してきた。業種は多岐にわたり、規模や内容も様々で、日本酒造りや藍染めといった伝統産業のほか、タオルやスイーツなど日常に身近な製品づくり、さらに半導体や医療機器、電子機器といった最先端分野も展開されている。また、建築資材や自動車部品、印刷物、造形作家による創作など、多様なものづくりが共存している。現在市内には220カ所の工場があり、7,080人が従事している。(※2)

※2:2019(令和元)年時点

●現場の声から生まれた、製造業とまちがつながるイベント

2010年代後半になると大手メーカーの工場転出が相次ぎ、製造業の活気を取り戻すための模索が続いていた。そうしたなか、青梅商工会議所の会員企業から「サービス業や物販業に比べ、地域との接点が少ない製造業こそ、地域とつながる場が必要ではないか」という声があがり、2019(令和元)年、ものづくりの現場を公開し、一般の人々が見学・体験できるイベント「おうめオープンファクトリー」がスタートした。

原島製畳では全自動マシンで畳を作る工程を見学

原島製畳では全自動マシンで畳を作る工程を見学

●開催経験のあった大田区・墨田区を視察

企画が持ち上がると、担当者は大田区、墨田区のオープンファクトリーを視察し、盛り上がっている様子に驚いたという。主催者に話を伺うと、「ものづくりのプロセスをわかりやすく伝えようと、社員が自社の仕事を振り返るため、考えが整理される」「地域の認知度が上がる」「関心を持った子どもたちの就職先となる可能性がある」など多くのメリットがあることが分かり、東京都に補助金採択を受けてプロジェクトがスタートした。その後、会員企業5社の経営者が加わり、検討委員会を発足し、約500社あったものづくり企業(会員)に参加を呼びかけた。

●昨年までの歩みと取り組み

「見学者を招き入れても売り上げ向上に直接つながらない」「発注元との守秘義務がある」など、工場公開を懸念する企業もあるなか、なんとか目標であった30社が取り組みに賛同し、2019(令和元)年11月に第1回目がスタート。チラシを市内でのポスティングや新聞折り込みのほか、市内の小学校、高校にも配布し、延べ475人が訪れた。第2回はコロナ禍であったがオンラインで開催し15社が参加、翌年はリアルとオンラインのハイブリッド型で開催するなど、歩みを止めず6年に渡り開催してきた。その後、地元の都立高校の生徒を受け入れた見学ツアーや、受発注を目的としたBtoBバスツアーを実施するなど、このイベントを通じて人材確保や新規顧客開拓につながる取り組みに発展している。

受発注を目的としたBtoBバスツアーを開催

受発注を目的としたBtoBバスツアーを開催

活動の特徴

活動の特徴

●ものづくりの現場を公開し、見学・体験できる

2024(令和6)年には35社が参加し、3日間で延べ525人の来場者を迎え、個別の工場見学に加えて複数の工場を巡る見学ツアーも実施された。ものづくり企業が多く集まる青梅ならではの多彩な参加企業が並び、日本酒の酒蔵「小澤酒造」では座学・蔵見学・きき酒体験、住宅建設業「MOPTOP」では大工仕事の見学・工作ワークショップ、藍染工房「壺草苑」では藍染め体験など、参加者は様々な製造現場に触れた。参加者からは「滅多に見られない工場の中が見られて面白かった」「大きな機械がダイナミックに動く工程は迫力があった」「工作体験が楽しかった」など喜びの声があがった。

「丸芝製作所」では金属パイプなどの機械加工を見学

「丸芝製作所」では金属パイプなどの機械加工を見学

●コロナ禍の参加でオンラインのノウハウも向上

第2回からはコロナ禍でオンラインでの工場見学を余儀なくされ、自社にオンライン配信の機材やノウハウがなく戸惑った企業も多かったという。初回から参加する丸芝製作所(アルミパイプ加工業)の奈良野剛社長もその一人。「商工会議所のアドバイスで機材一式を助成金で購入し、テクニカルな部分は商工会議所から専門家を派遣いただきレクチャーを受けました。オープンファクトリー用に撮った動画を別のオンラインの展示会にも活用するなど、大きなメリットもありました」と振り返る。他にも、オンライン開催のノウハウを採用活動に応用するなど、ピンチをチャンスに変えた企業もあるという。

●現場や地域から様々な反響

商工会議所の担当者の野本健太郎さんは「現場を公開することで、プレゼン力が上がったり、地域とのつながりができたり、従業員の家族に仕事ぶりを見てもらったりと、これまでになかった表現の機会を設けられたのが大きな成果」と話す。池田製作所(プラスチック製造業)の池田和弘社長は「最大の成果は若手の成長」と話し、「『この子はこんなに説明ができるんだ!!』とうれしい発見や、オンライン配信でも想像以上のアイデアを出してくれた」とも。イベントをきっかけに都立多摩高校との親交が深まり、インターンの受け入れも始まるなど大きな広がりを見せている。

「クボプラ」ではプラスチックの工作機械の見学の他、熱曲げ加工の体験も

「クボプラ」ではプラスチックの工作機械の見学の他、熱曲げ加工の体験も

●おうめオープンファクトリー2025開催予定

2025(令和7)年11月6日(木)・7日(金)・8日(土)

※10月中旬より特設ホームページにて申込開始予定

目指す未来

目指す未来

地域のものづくりの多様性を活かして、ものづくりを盛り上げていきたい。

パートナー・関係先

パートナー・関係先