「生産緑地制度」は、宅地化が進む市街化区域のなかで良好な都市環境を確保するため1992(平成4)年に制定された。生産緑地の指定を受けることで、30年間の営農を条件に固定資産税や相続税などが猶予・軽減される。2017(平成29)年には、より計画的に農地を運営・保全できる「特定生産緑地制度」が創設され、2022(令和4)年時点で生産緑地のうち約9割が特定生産緑地に指定されている(※)。

それでも都市部の農地は減り続け、東京都の農地面積は2022(令和4)年時点で6,290ヘクタールと都の総面積の30%以下、農家の高齢化も進行し30年間で1/2にまで減少した。若年層の担い手を育成することや農地の保全は都市農業において重要な課題となっている。

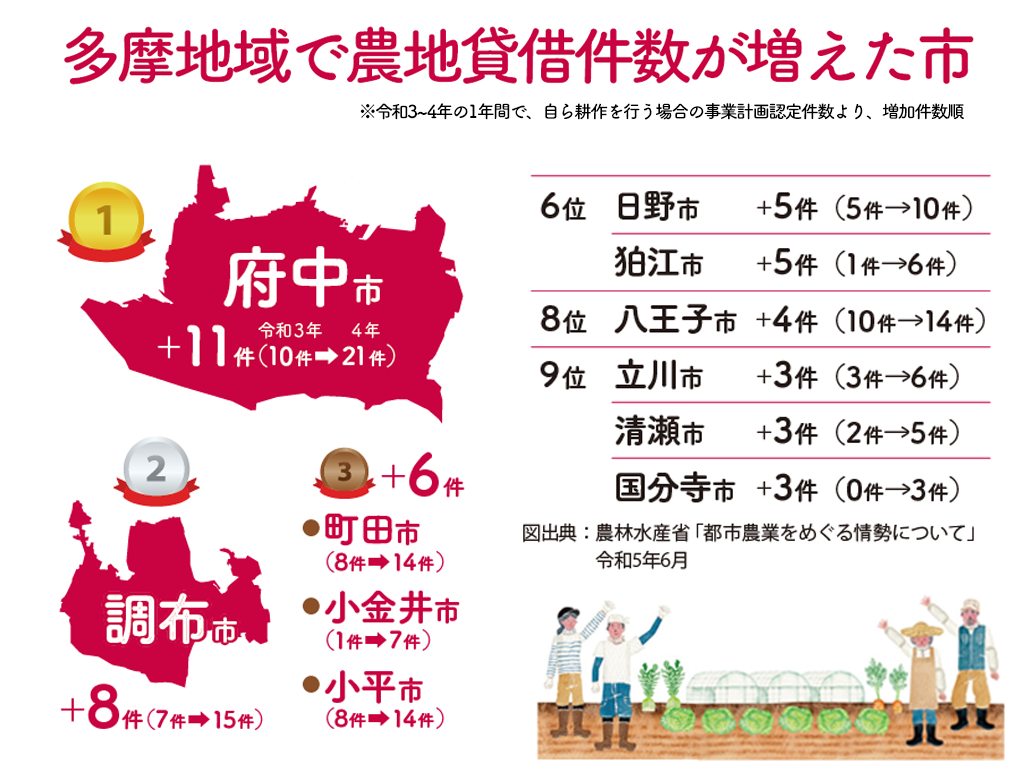

一方で、都市農地は新鮮な農産物の供給だけでなく環境保全や防災、教育や交流など、多面的な機能と価値が見直されている。2018(平成30)年には「都市農地の貸借の円滑化に関する法律」が制定され、生産緑地の貸し借りが、相続税の納税猶予を継続したまま円滑に行えるようになった。新規就農者が農地を借りやすくなったり、自治体や農協以外の団体による市民農園の開設が可能になるなど、活用事例は各地で生まれてきており、多様な取り組みに注目が集まっている。こうした背景から2022(令和4)年に開設された、小金井市の「わくわく都民農園小金井」を取材した。

※生産緑地地区の指定後30年を経過するまでに、所有者等の意向により、生産緑地地区の買取り申し出ができる期日を10年延長するもの。

ポイント

課題の背景・活動のきっかけ

課題の背景・活動のきっかけ

●東京都が主導する生産緑地を利用した地域モデル事業

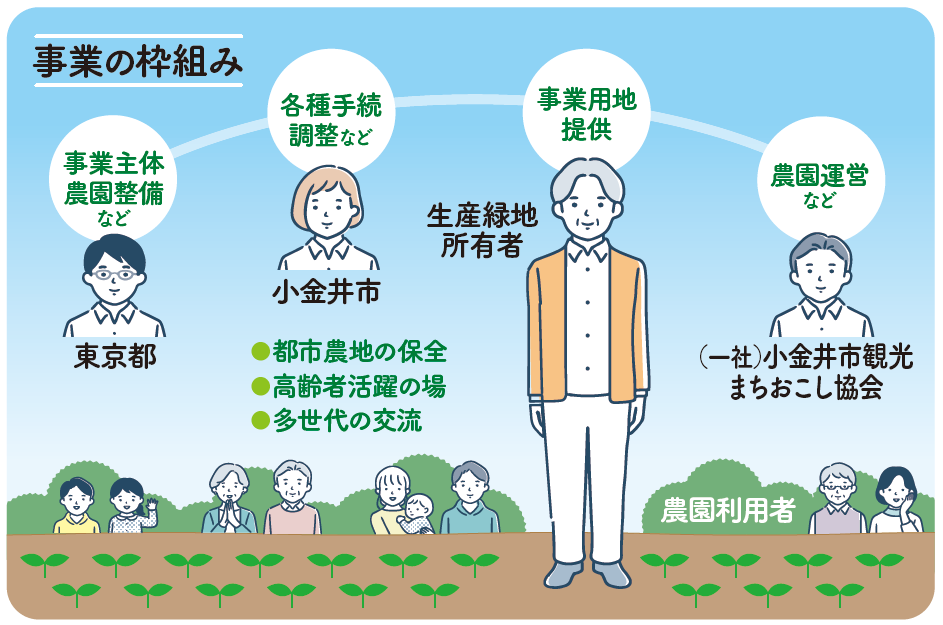

「わくわく都民農園小金井」は、東京都が主体となり2022(令和4)年に開設された。生産緑地地区指定から30年を迎え、これまで以上に都市農地の減少が懸念されるなか、生産緑地の貸借制度を活用した地域モデルの確立を目指す。東京都と、運営事業者である小金井市観光まちおこし協会、小金井市、生産緑地所有者の4者で協定を締結し、協働により実施している。

●農地を高齢者の活躍の場に

同事業のもう一つの柱に、超高齢社会の到来による「2025年問題」に向けて、農地を活用した高齢者の活躍がある。農地の半分以上を占めるシニア農園には、50~70代のシニア層が定期的に農園に集まり農家の講習を受けながら野菜を栽培し、年間を通して知識と技術を習得する。駅からほど近い立地のため通いやすく、23区内から電車で通う利用者も参加する。

定期的に顔を合わせることで交流が深まる

●多世代が多様な試みを展開

シニア農園のほかには、市内の障がい者就労支援事業者と連携した「福祉農園」、地域団体の活動や情報交換の場となる「地域農園」、小学生に遊びや学びを提供する「こども農園」、近隣の保育園が運営する「学校農園(共菜園)」のエリアも設けられ、多世代の利用者が日々農園を訪れている。運営する「小金井市観光まちおこし協会」の千葉幸二さんは「どのエリアでも定期的な活動やミーティングがあり、農園併設の物販・飲食スペースを活用したイベントなども開催されており、多世代交流については開設前の期待を上回る効果が生まれている」と話す。

近隣の保育園が運営するエリア「学校農園(共菜園)」

近隣の保育園が運営するエリア「学校農園(共菜園)」

多世代が交流する「地域農園」

多世代が交流する「地域農園」

活動の特徴

活動の特徴

●講習を通じた技術の習得と交流

シニア農園では、利用者は栽培技術を最大3年間学ぶことができる。農についての様々な知識と技術を習得して、修了後も援農や就農、市民農園を借りるなど都内の各地域で活動できるシニアを増やしていきたいという狙いがある。事務局の樋口瑠美さんは「講習では農の学びはもちろん、交流の場としての役割が重要なものになっている。ここでの出会いからグループができたり、畑に通うことが生きがいになる利用者さんもいる」と話す。

ビニールハウス内で種や肥料など栽培について学ぶ

ビニールハウス内で種や肥料など栽培について学ぶ

トイレや洗い場も完備

トイレや洗い場も完備

●若手農家がセミナー講師で活躍

講習では、地域農家の若手メンバーが講師を務める。「農家さんからは、講師を務めることで気づきや学びがあるという声もあり、若手農家同士の交流も楽しんでくださっている」と樋口さん。市内の農家と利用者との関係性も生まれ、同農園で農作業を学びながら、並行して市内の援農ボランティアに参加している利用者も少なくないという。

若手農家が講師として活躍する

若手農家が講師として活躍する

●地域の観光協会が運営主体に

小金井市観光まちおこし協会では、地域のなかに目を向け、住民たちが楽しく過ごし、自分のまちに愛着を持てる環境づくりに長らく取り組んできた。農園開設にあたっては、地域内の農協や大学、商店会、企業などとも連携し、持続可能な都市農業や地域活性化につなげるため、様々な働きかけをしてきた。今後は農園の利用者だけでなく、大学の授業で学生が農園を利用するなど、農園内に留まらない取り組みやつながりが、地域のなかに広がっていくことを目指す。

●地域の旬が楽しめる販売棟「Plum」

農園には販売棟「Plum」が併設され、地場野菜を使ったランチが提供されるほか、新鮮な野菜や加工品を販売する。運営するのは、市内の就労継続支援B型事業所として活動するNPO法人ぶどうの木。福祉農園での野菜づくり、加工品の製造、飲食提供など、様々な取り組みで同農園に関わっている。Plumは農園利用者たちだけでなく、ランチや販売を利用しにくる地域の人たちの憩いの場としても、また農と食に関するセミナーやイベント会場としても利用され、交流の拠点となっている。

併設する物販・飲食スペースでは定期的にイベントを開催

併設する物販・飲食スペースでは定期的にイベントを開催

目指す未来

目指す未来

農を通じて地域がつながり、人々の楽しみが広がること。

利用者が卒業した後も、農活動ができる場を地域に増やし、ここで生まれた交流が発展すること。

パートナー・関係先

パートナー・関係先