現在、世界には気候変動、生物多様性の喪失、資源の枯渇、貧困の拡大など、人類の開発活動に起因する様々な課題がある。これらの解決には、一人ひとりがこれらの問題を主体的に捉え、身近なところから取り組むことが重要である。このような視点からすべての人々に持続可能な社会実現を目指す学習・教育活動が不可欠だとして、ESD(※1)という教育が世界中で取り入れられている。

現在、世界には気候変動、生物多様性の喪失、資源の枯渇、貧困の拡大など、人類の開発活動に起因する様々な課題がある。これらの解決には、一人ひとりがこれらの問題を主体的に捉え、身近なところから取り組むことが重要である。このような視点からすべての人々に持続可能な社会実現を目指す学習・教育活動が不可欠だとして、ESD(※1)という教育が世界中で取り入れられている。

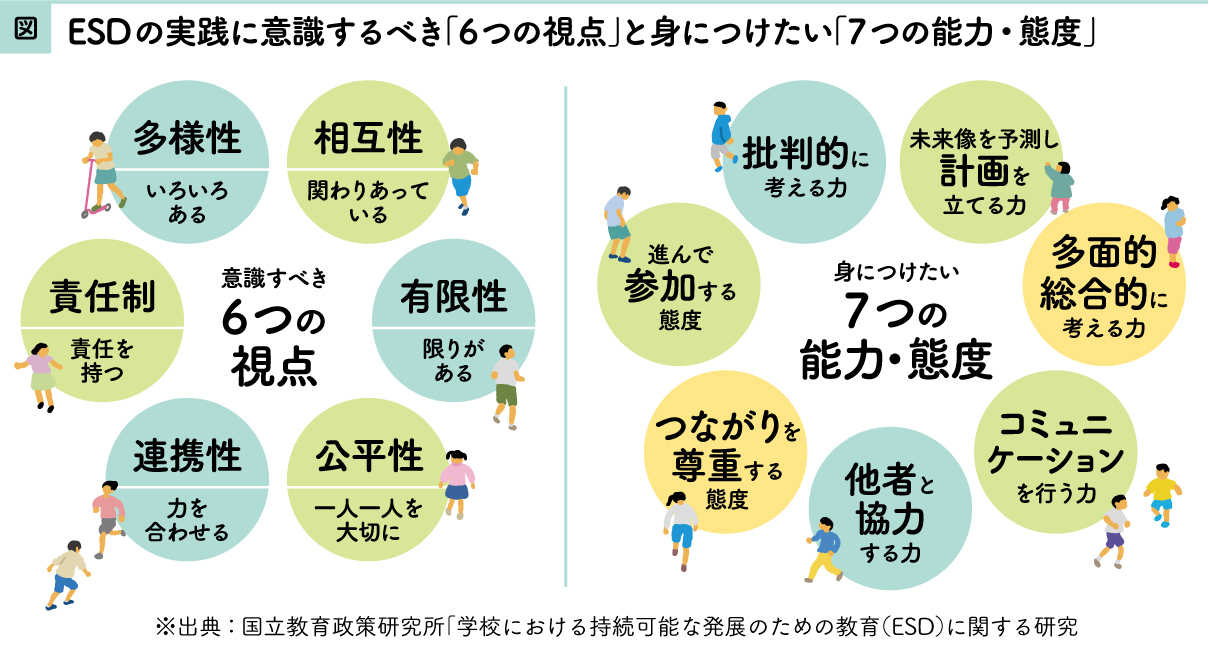

ESDの日本語訳は「持続可能な開発のための教育」であり、その目標は「あらゆる年齢層の人々が生涯を通じて社会を変革し、地球を守っていくために、一人の個として、そして他者と協働して行動する力を身につけていくこと」とされている(※2)。日本では1960(昭和35)年代から、公害防止策を考えるなど、自然保護に必要な知識を育む「環境教育(※3)」が行われてきた。ESDはこの環境的視点に加えて経済的視点、社会・文化的視点を取り入れ、より質の高い生活をもたらす開発や発展を目指しており、SDGsを達成する手段とされている。日本では学校教育のみならず、自然学校や地域コミュニティなどの社会教育(※4)の場でも、ESDが取り入れられている。

多世代に向け、自然体験を通じたESDを企画・運営している、NPO法人国際自然大学校の活動について、狛江市にある本校・本部事務局を取材した。

※1:Education for Sustainable Developmentの略

※2:国際連合教育科学文化機関(ユネスコ)による定義

※3:環境保全を目的とした教育

※4:学校・家庭以外の広く社会で行われる教育

ポイント

課題の背景・活動のきっかけ

課題の背景・活動のきっかけ

●日本が世界に提唱したESD

ESDは、2002(平成14)年「持続可能な開発に関する世界首脳会議」で日本政府とNGOが初めて提唱した考え方であり、同年の第57回国連総会や2013(平成25)年第37回ユネスコ総会に基づき、国際的に取り組まれてきた。2015(平成27)年の国連サミットで国際社会全体の目標としてSDGs(※5)が採択されると、ESDは目標4「すべての人に包摂的かつ公正な質の高い教育を確保し、生涯教育の機会を促進する」のターゲット4.7に位置付けられた。また、ESDはターゲットの1つであるだけでなく、SDGsの17全ての目標の実現に寄与するとされており、持続可能な社会の創り手を育成するESDはこれらの目標を達成するために不可欠な、質の高い教育の実現に貢献するものと考えられている。

※5:Sustainable Development Goalsの略。日本語で「持続可能な開発目標」

●自然学校とは自然を舞台に教育を展開する施設

自然学校とは、自然豊かな場所に宿泊可能な施設を持ち、指導者が常駐し、年間を通じて様々なプログラムを提供していく場所である。ここでは「人と自然」「人と人」「人と社会」を深くつなげ、自然と人間とが共生する持続可能な社会づくりに貢献している(※6)。日本には自然学校が約50年前からあり、全国に大小合わせて約3700校が存在するとされる(※7)。

※6:本拠地を都市におき、自然豊かな場所や地域での体験活動を提供していく組織も広い意味で自然学校とする解釈もある

※7:公益社団法人日本環境教育フォーラム「第5回自然学校全国調査2010調査報告書」より

●1983(昭和58)年設立の民間の自然学校

国際自然大学校は、自然体験を通して人を育てる団体として活動する民間のNPO(特定非営利活動)法人である。狛江市の本校・本部事務局のほか、山梨県をはじめとして全国に5つの拠点を持ち、委託を受けて管理運営する公共の野外教育施設などが全国に12施設ある。主な活動内容には子ども向けの通年型プログラム、単発のシーズンキャンプや冒険教育プログラム、企業向けの研修プログラムなどがある。

狛江市岩戸北の本校・本部事務局

狛江市岩戸北の本校・本部事務局

活動の特徴

活動の特徴

●自然や人との関わりのなかで大人も子どもも学ぶ

年少(3歳)の子どもから大人までを対象に、体験型の野外教育・環境教育プログラムの提供を通して、ESDを含む、より良い人間形成のための教育活動を開発・実施している。普段は都市で生活している子どもや大人が、一時的に日常生活や家族から離れ、豊かな自然環境のなかで仲間と共にキャンプや川遊びなどの体験を通して、身体的な成長や他者との関係を育む。また、自分の人生に挑戦する力を身につけることが目的である。

●人生を前向きに生きる人を育てる

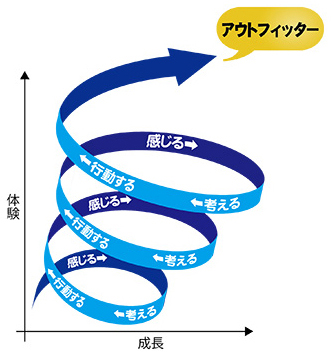

同校では「自然や人との関わりのなかで、人生を前向きに生きる人=“アウトフィッター”を育てること」を理念としている(アウトフィッターは創業者による造語)。そのために、参加者がその場の体験を単に楽しむだけでなく、そのなかで感じ、考え、行動するサイクルを繰り返し、トライ&エラーから学ぶことを大切にしている。特に重視している点は以下の4つ。

●感じ・考え・行動する力をつける

●多様な「人」との関わりから学ぶ

●「自然」との関わりから学ぶ

●現代社会で不足している実体験の機会

同校の目指す成長のイメージ

同校の目指す成長のイメージ

●子ども向けプログラムの例

学校や家庭などではできない自然体験を通じて、コミュニケーション力や協調性などの社会性、思いやりや優しさなどの人間力を伸ばすことを目指す。体験学習法を取り入れ、子ども自身が考えて行動できるよう、ともに活動するスタッフが寄り添う。メインとなる通年型プログラムには、一年間固定のメンバーと担当スタッフがグループとなり、継続して関わりながら月一回程度、共に自然体験活動を行う「子ども体験教室」、満3歳以上を対象とした日帰り体験中心の「のあそびくらぶ」などがある。また、ゴールデンウィークや長期休みには、宿泊または日帰りで登山やマンウンテンバイクツーリング、スキー、田植えなどの体験を行う「単発シーズンキャンプ」も実施されている。

|

|

|

| 子ども体験教室 | のあそびくらぶ |

単発シーズンキャンプ

●大人向けプログラムの例

大人向けにはハードなプログラムもある。例えば、初めて会う4〜5人のグループで、24時間かけて100kmを歩く「100kmチャレンジハイク」や、テントや山小屋を使わずに夜を明かす「ビバーク」、丘陵・森林などを横切って走る「クロスカントリー」など、自然のなかで自分を見つめ、仲間とともに生きることの意味を問い直すことが目的のプログラムがある。また、田植えや稲刈り、手作り味噌と大豆料理づくしなど、里山文化を感じるプログラムなどもあり、人生観が変わったり、自覚していなかった性格を知ったりする参加者も多いという。

|

|

| 100kmチャレンジハイク | 田植えプログラム |

●企業向け研修事業の本格始動

40年以上の野外教育・環境教育のノウハウを活⽤した企業向け体験型研修も行っており、チームビルディングやリーダーシップ向上などの⽬的でこれまでに30 社以上の企業が導⼊している。2024(令和6)年度には法人営業部が立ち上がり、企業への提案、営業活動を積極的に行っている。研修の効果として、チームワークや信頼感、コミュニケーション能⼒、問題解決⼒やチャレンジ精神などを学ぶことで、他者理解と⾃⼰理解の促進、個⼈の成⻑と⼈間関係の改善などが挙げられる。「最近では企業の福利厚⽣として、キャンプや、当団体に所属する⽇本バーベキュー協会公認のバーベキューインストラクターによるスマートバーベキュー(※8)のお問い合わせも増えています。バーベキューがただの野外での焼⾁会ではなく、環境に配慮し、新たなコミュニケーションになると好評です」と管理部兼法⼈営業部の関⼝千尋さん。

|

|

| 企業向け体験型研修 | スマートバーベキュー |

※8:「スマートバーベキュー」は日本バーベキュー協会の登録商標

●社会課題の解決にも寄与

近年、経済的な理由で自然体験などに参加できない子どもが増えており、格差が社会問題となっている。同校ではこの課題を解決することも使命と捉え、社会的に弱い立場にある家庭にも野外教育・環境教育の体験の機会を提供するため、行政や企業と連携したプロジェクトを進めている。

目指す未来

目指す未来

子どもから大人まで、幅広い人々に自然体験を通した学びの機会を提供し、情操教育を促進することで日本の未来を明るくしていくこと。