多摩地域では、老年人口比率は全体の25.49%で、およそ4人に1人が65歳以上を占めている(※1)。厚生労働省によると、2020(令和2)年度の要介護・要支援の認定者数は全国で約680万人であり、介護保険制度が導入された2000(平成12)年から3倍ちかくまで増加している(※2)。超高齢社会で人口減少が進む日本においては、介護予防や高齢者を支える地域づくりが重要な課題となっている。

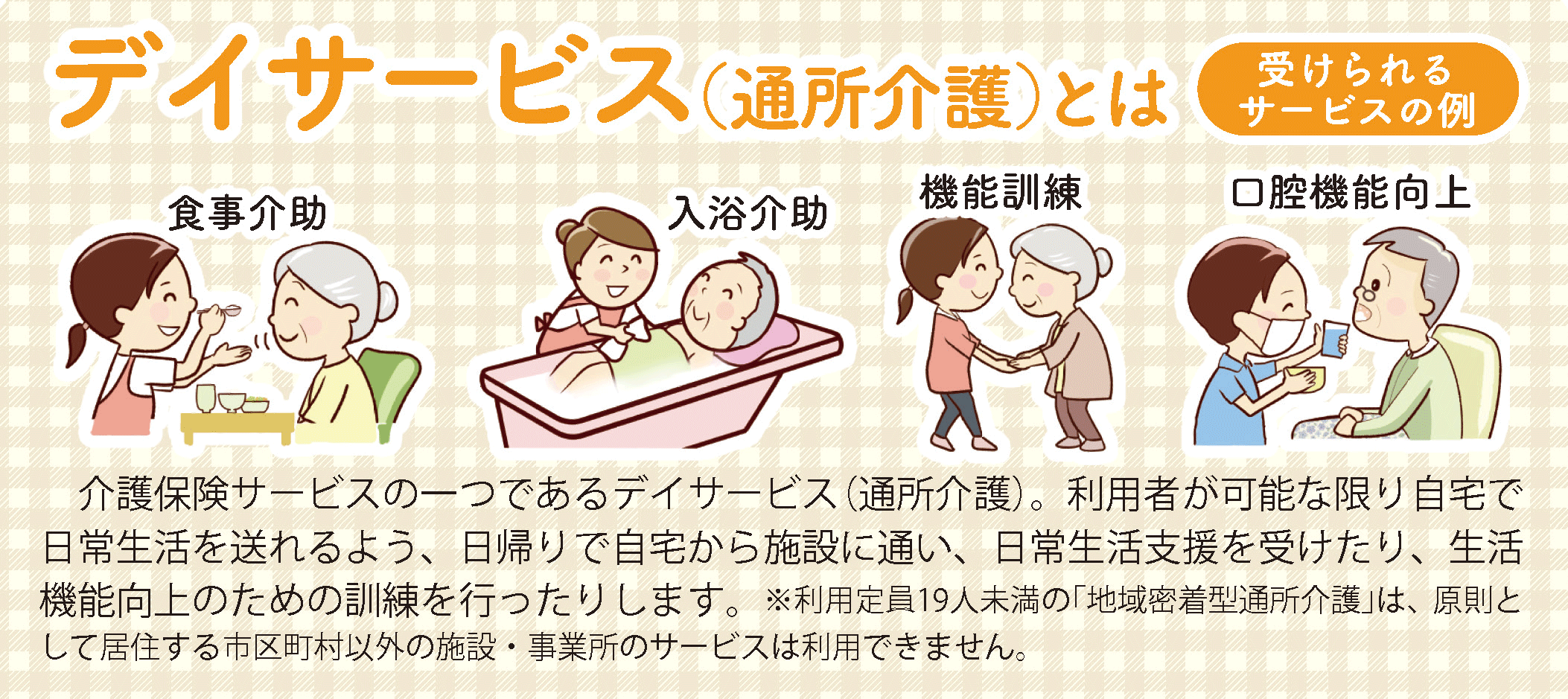

介護保険サービスの一つであるデイサービス(通所介護)は、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるように支援する施設である。食事や入浴などの介助や機能訓練など、利用者に応じたサービスを提供するほか、社会的孤立感の解消や心身機能の維持、家族の介護の負担軽減などの役割も担っており、利用者が自分らしく生活するためのサポートが求められている。西東京市・国分寺市・小金井市を中心に、地域密着型の小規模デイサービスを提供している、株式会社ナチュラルスタンスに、高齢社会とこれからの地域づくりについて取材した。

※1「多摩地域データブック~多摩地域主要統計表~2022(令和4)年版」

※2厚生労働省「介護保険事業状況報告—年報」

ポイント

課題の背景・活動のきっかけ

課題の背景・活動のきっかけ

●お隣さんが支え合うように

同社が運営する小規模デイサービス「おとなりさん。」は、西東京市・国分寺市・小金井市のほか九州の福岡市に事業所を構え、それぞれ10〜18名の利用者に向けた地域密着型の通所介護施設。支援する側とされる側ではなく、お隣さんの家に遊びに行くような感覚で、皆が地域の一員としての役割を担い交流する、地域の集会所のような場を目指している。

●介護を通じた地域づくり

まちの子どもと大人が家族のように支え合うといった、失われつつある地域力を再生することを掲げ、介護を通じた地域コミュニケーションに取り組んでいる。各施設は地域と積極的に関わり、デイサービスの利用者も受け身ではなく、テーブルを拭いたり誰かのためにものを作ったり、子どもを見守ったりと、力を発揮している。併せて農作業を活動に取り入れており、コミュニティ農園の運営に携わるなど、農のある地域づくりにも取り組む。

●他者との関わりが活力に

「誰かの役に立ち『ありがとう』と言われることは喜びであり、生きがいを感じられる」と代表取締役の岩崎智之さん。介護を通じた地域づくりは、利用者の生きるエネルギーにもつながっている。岩崎さんによると、他者との関わりが高齢者にもたらす影響は大いにあるようで、デイサービスの日だけは自分で身支度をするなど、家にいるときとは比べものにならないくらいおしゃべりができるようになる利用者もいるそうである。「おとなりさん。」の日々の活動を紹介するSNSでは、高齢者たちの生き生きとした表情が見られる。

「おとなりさん。ひこばえ」の施設内

「おとなりさん。ひこばえ」の施設内

活動の特徴

活動の特徴

●農作業が活動の柱に

国分寺市の「赤米プロジェクト」や西東京市の「みんなの畑」など、事業所が所在する地域の畑や田んぼに関わり、農を活動の柱として取り入れている。農業は作業が多岐にわたるため、高齢者も子どもも、引きこもりや障がいを抱える人々も、それぞれの役割で補い合いながら食べるものを作り、その体験を通して食についても学ぶことができる。利用者は収穫をしたり、畑に来る子どもたちと交流したり、収穫した農作物を食べたりと、様々な形で参加している。人の暮らしの根幹である食を生み出す営みに、利用者もスタッフもできる範囲で取り組んでいる。

●積極的な地域との関わり

各事業所では、保育園や幼稚園の園児が施設を訪れたり、小学生と公園で遊んだり、地域のお祭りに参加して利用者の手作り品を販売したりと、地域で様々な交流を行っている。「介護事業において地域とのつながりに重きを置き、助け合う関係性を築くには『仲間探し』が最大の課題です」と岩崎さん。理念に共感し、高齢者が地域で力を発揮できる場を提供し、ともに地域づくりに取り組める仲間を常に探しながら、関係性の構築に努めている。

●働く環境づくり

高齢者人口の増加により、介護事業では人手不足が深刻である。同社では、子連れ出勤や男性育休など労働環境づくりに柔軟に対応するほか、ライフプラン面談を行っている。年2回、将来どうなりたいかを上司と相談し、人生全体を見渡しながら、一緒に目標や成長ステップを考える。管理職として上を目指したり、現場のスペシャリストとしてサービスの質を極めたり、自分の価値観と会社の目指す方向をすり合わせることで、仕事を通じた自己実現を描いていく。

目指す未来

目指す未来

福祉を通じて、互いが支え合い心豊かに暮らせる地域を増やすこと。

パートナー・関係先

パートナー・関係先