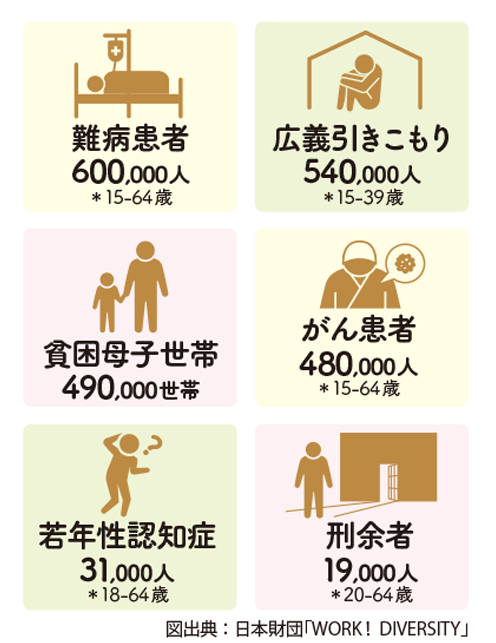

日本の社会福祉は、障がい者、ひとり親家庭、児童、高齢者などが安心して日常生活を送れるよう公的支援を行う制度で、憲法25条に基づき「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」を保障している。戦後の生活困窮者対策から始まり、生活保護法や児童福祉法、身体障害者福祉法が制定され、同時期には適正な事業運営を目指して社会福祉事業法も施行された。今日の社会福祉は、こうした法律に基づき具体的な施策が定められ、各地域においてサービスが展開されている。しかし近年、少子高齢化や暮らしの多様化により、貧困や障がい、孤独死や社会的孤立など、社会福祉のニーズは複雑化している。日本財団の調査によると、「働きづらさ」を抱えた人の就労困難要因は、高齢者や難病患者、貧困家庭であることのほか、ひきこもりやニートであること、刑余者であることなど様々である。従来の法律や制度では対応が難しいケースも多く、“制度の隙間”を埋める仕組みづくりが求められている。

2000(平成12)年には「社会福祉法」に改正され、社会福祉基盤の整備が進むとともに、利用者の権利保護や地域福祉の推進を重視した制度が構築された。さらに「地域福祉の推進」として、地域の主体となる住民や社会福祉関係者などがともに協力し、地域福祉の推進に努めることを定めている。日本の超高齢社会を持続可能にするには、これまで以上に地域での協力体制を強化し、福祉の課題に対応していくことが求められている。

そうしたなか、東京都では心身の状態や環境など、様々な要因で就労に困難を抱える人が必要なサポートを受けながら、他の従業員とともに働くことができる「ソーシャルファーム」の促進を進めている。東京都府中市で、カフェと自社農園での無農薬野菜やハーブの生産、ジャムの製造などに取り組むソーシャルファーム、株式会社BTFを取材した。

|

|

ポイント

課題の背景・活動のきっかけ

課題の背景・活動のきっかけ

●ソーシャルファームとは

心身の状態や環境など様々な要因で就労に困難を抱える人が、必要なサポートを受けながら、他の従業員とともに働くことができる社会的企業(※1)として、1970年代にイタリアで誕生した。互いの特性を尊重しながら支え合い働けるダイバーシティ実現の場として、また「誰一人取り残さない」というソーシャル・インクルージョンへの取り組みとして、今日ではヨーロッパやオーストラリア、韓国などに広まっている。

※1:利益追求だけでなく社会課題の解決を目指す企業

●東京都のソーシャルファーム推進

日本では東京都が、「都民の就労の支援に係る施策の推進とソーシャルファームの創設の促進に関する条例」に基づき、ソーシャルファームの創設及び活動の促進に向けた取り組みを進めている。2020(令和2)年からは東京都の認証制度が設けられ、51社が東京都認証事業者として、ソーシャルファームを運営している。(※2)

※2:2024(令和6)年現在

●ソーシャルファームでカフェを営む株式会社BTF

府中市にある株式会社BTFは、2022(令和4)年に東京都の認定を受けて、「428cafe+(よつやカフェ)」の営業を中心に自社農園での無農薬野菜やハーブの生産、地元の果物を使ったジャム製造などに取り組んでいる。代表取締役社長の市川寿子さんは、祖父母の住まいだった一軒家の利活用として、2022(令和4)年にカフェをオープンした。海外で暮らしていた経験を持つ市川さんは、父親の他界を機に帰国し、戻って来られる場所の大切さに気づき、家を潰さずに、地域住民の居場所としての活用を考えた。長年福祉業界に携わってきた母の存在や、自身の周りの働くことに悩みを抱える人たちの存在が身近にあったことから、ソーシャルファーム事業を取り入れた。

敷地内にある農園の作業所

敷地内にある農園の作業所

活動の特徴

活動の特徴

●事業の3つの柱

同社の事業は大きく分けて、カフェ事業、自社農園での無農薬野菜やハーブの生産、地元産の果物を活用したジャムの製造の3つがある。各事業を担うスタッフや支援者のなかには、もともと農園のボランティアに来ていた人や、長年飲食業に携わってきたリタイア層などもおり、それぞれの持ち場でそのスキルが活かされている。現在23名いるスタッフのうち、6名をソーシャルファーム枠で採用しており、採用されたスタッフは農作業や庭仕事、カフェ清掃などの業務をほかのスタッフとともに担当している。

●特性や希望に配慮した働き続ける仕組み作り

働き方や働く環境への必要な配慮は人により異なるため、採用にあたっては特性や心配事、やりたいことなどを丁寧にヒアリングし、必要な情報をスタッフ間で共有しながら職場づくりを進めている。「最初は週に2、3回の勤務で受け入れて、様子を見ながら日数の調整をしたり、欠勤を申し出やすいようにしたりと、出勤に関してはフレキシブルに対応できる体制にしている。責任感が強く、その分休むということにプレッシャーを感じてしまう人もいる。福祉業界の経験や知識があるスタッフもいるので、距離感を調整しながら指導してもらっている」と市川さん。フォローする側のスタッフには、各人のバックグラウンドを共有し、スタッフ間のコミュニケーションや仕組み作りにも配慮する。

●ソーシャルファームを開かれた場所に

店の内装や、ジャムなどのパッケージのデザインはプロのデザイナーに依頼し、カフェメニューや商品のクオリティにもこだわる。「普通にカフェを楽しみに来たことから、ソーシャルファームの仕組みを知るきっかけになったり、自然と社会貢献につながっていたりしたら嬉しい」と市川さん。また企業がソーシャルファームを知るための見学会や、マルシェやハロウィンパーティーなど地域に開かれたイベントを開催することで、ソーシャルファーム事業の認知にも努めている。「地域における就労に困難がある人の就職のニーズは高まっている。私たちが情報発信をすることで、企業の理解が広がり雇用枠の拡大につながれば」と意気込む。

カフェの店内

カフェの店内

地域産の果実を使ったジャム

地域産の果実を使ったジャム

蔵を改造しジャムを製造する「果実研究所」

蔵を改造しジャムを製造する「果実研究所」

目指す未来

目指す未来

就労に困難を抱える人々が適材適所で働き、多様性を活かして共生すること。福祉の枠を超えて人・企業・社会全体が循環すること。