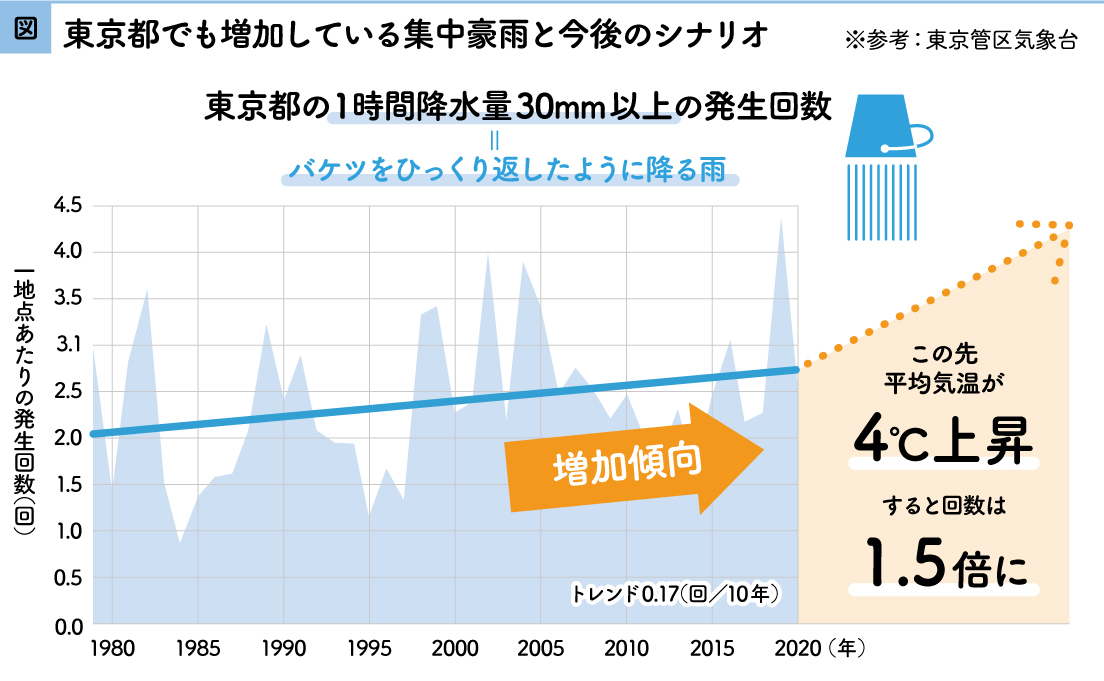

近年、局地的な豪雨、台風などによる洪水や氾濫が全国で頻発しており、さらに南海トラフ地震などによる津波被害も懸念されるなか、水害への対策は全国的な課題となっている。海はないものの、河川が多いこの多摩地域でも、各自治体が対策を進めている。東京管区気象台によると、狭い範囲に数時間にわたって降る「集中豪雨」において、1時間の降水量が30mm以上の雨の発生回数は増加傾向である。加えて地球温暖化による気温上昇が進み、平均気温が4℃上昇すると、その回数は1.5倍まで増加すると予測されている(※1)。

気象庁では雨の強さと降り方を5段階で表現しており、1時間に30mm以上50mm未満の「バケツをひっくり返したような雨(5段階中の3番目)」でも、道路が冠水し、車のブレーキが効かなくなる事態(※2)が起こる可能性もあるため外出は危険となる。また、川沿いの地域では河川の氾濫や堤防決壊による水の流入(外水氾濫)や、下水管から雨水があふれて建物や道路が浸水する(内水氾濫)の恐れもある。

このように水害の被害が年々大きくなるなか、青梅市のTMS(ティーエムエス)株式会社では中小企業の技術や協業のネットワークを活かし、新しい防災製品の開発に取り組んでいる。

(画像はスタッフの皆さん。右から二番目が代表・小林裕信さん)

※1:東京管区気象台「東京都の気候変動」令和4年3月

※2:車輪と路面の間に水膜が生じブレーキが効かなくなるハイドロプレーニング現象

ポイント

課題の背景・活動のきっかけ

課題の背景・活動のきっかけ

●地形と気象条件により水害に脆弱な日本

日本は、大きな川の河口付近の平野に多くの人が居住する地形と、台風などによる豪雨が頻繁に発生する気象条件により、水害が発生しやすい特徴を持っている。特に近年、短時間に降る大雨が増加しており、「平成27年9月関東・東北豪雨災害(※3)」をはじめとして、大河川の氾濫も相次いでいる。また、都市部では川の急激な増水、道路や住宅の浸水、地下街やアンダーパスなどの地下空間の水没も増加している。

※3:関東地方や東北地方の16地点で最大24時間降水量が観測史上最多を更新した

●X線事業をメインとするTMS株式会社

X線とは、目に見えない電磁波の一種で、非常に短い波長と高い周波数を持ち、また人体や物質を通り抜ける性質を持つ。特に骨や金属など密度の高い物質では吸収されやすい。医療や産業の様々な分野で、このX線の特性を活かしてレントゲン撮影、放射線療法、空港の手荷物検査、非破壊検査などに幅広く利用されている。TMS株式会社では、X線に関する専門的な技術や知識を活かし、人の集まる場所やイベントに持ち運べるX線検査装置や、警察の特殊部隊などが爆発物を検査するための小型で軽量なバッテリー駆動式のX線爆発物検査システムを、自治体や大手企業などの依頼に応じて開発・製造している。

|

|

(左)可搬式X線検査装置(右下はモニター部分)。フードデリバリー用ボックスを利用しておりバイクの荷台に装着して運搬できる。

(右)X線爆発物検査システム

●放射線計測機器などの研究・開発のベテランによる防災製品開発

代表取締役の小林さんは、もともと大手電機メーカーである富士電機株式会社に勤務しており、原子力発電所をはじめとした放射線取扱施設で使用される放射線計測機器や、原発職員や作業員の放射線被ばく管理を行う放射線測定機器などの研究・開発に長年携わり、様々な特許技術も開発してきた。定年後の2020(令和2)年にTMS株式会社を設立し、前職で培った放射線測定機器開発のノウハウや技術を活かして、X線検査(またはレントゲン撮影)装置の製造・開発を主な業務とし、電機メーカーなどへの技術支援・開発支援も行う。さらにもう一つの事業として、防災製品開発にも力を注いでいる。

|

|

様々な機器が並ぶ1F

●水害対策に注目したきっかけは東北地方太平洋沖地震

2011(平成23)年3月11日の東北地方太平洋沖地震で、「原子力発電所の爆発(※4)」後の復興支援活動を主に取り組んだ小林さん。当時、前職で放射線計測機器を扱う技術者であったこともあり、それまで起きないと信じられていた爆発が、津波という水害によって引き起こされた事実に衝撃を受けた。この経験をきっかけに、津波をはじめとする水害に対し、電気が使えなくなった時の対策として、あえて水を利用する製品の開発に着手した。

※4:地震・津波の発生により福島第一原子力発電所の全交流電源が長時間喪失し、原子炉を冷却するための重要な設備機能が失われた結果、燃料が溶ける事故に発展。その後、格納容器の破損、水素爆発、放射性物質の放出が起こった。津波の浸水やその後の重大事故に備える対策が不十分だったとして、災害の事前検出システムが必要と考えられている。

活動の特徴

活動の特徴

●水害から身を守るための製品

これまでに「位置情報端末型水位警報システム(九州地区で導入済)」、「着水検出システム」、「水難救助支援システム」などを開発。位置情報端末型水位警報システムは台座のついた細長い棒状の製品で、豪雨の時に水位の監視が必要な場所に運び、警戒水位を超えた場合に遠隔地で警報を受け取れる。木箱型非常用照明器セットは水電池と乾電池の両方に対応するLED照明に、保存食と携帯トイレ、消臭剤などがセットされた製品。浸水時には水に浮くように木で作られている。これらには三嶋電子株式会社(千代田区)などが製造する水電池(※5)を、センサーや電源として採用している。

※5:水電池は水に浸ると化学反応で発電する電池。まだ広く普及していないが環境に優しく安全性が高いのが特徴で、次世代のエネルギー技術として注目される。

(上)位置情報端末型水位警報システム (下)非常用照明器セット

●水の事故を防止する製品「ライフライト2024」を開発中

船の転覆事故や水辺での水難事故の防止に役に立つ製品も開発している。特に川や海で水遊びなどをする際には、国土交通省からライフジャケットの着用を推奨されているが、着用時でも流されて居場所が分からなくなる事例も多くある。このような子どもの安心・安全や、川や海でのレジャー活動における事故を防止するため、同社では着水を検出して携帯電話へ位置情報を通報する、居場所を知らせるGPS機能などを搭載した水難救助支援システムの製品化を目指している。同製品は青梅市の助成金を活用し、試作品が完成している(2024年12月時点)。

|

|

(左)水電池を装着したライフライト2024 (右)ライフジャケット装着イメージ

●医療現場で使用できる可搬式レントゲン装置の開発目指す

現在、同社が取り扱うX線検査装置は産業用装置のみだが、将来的には医療用への応用も考えているという。いま医療現場でレントゲン撮影をする際には医師の指示が必要で、また、レントゲン装置は重く大きいため外へは持ち運べない。しかし可搬式のレントゲン装置が開発されれば、通院が難しく在宅医療を受けている人が自宅で検査を受けることができ、レントゲン技師や看護師などが訪問先で検査したデータをもとに病院で医師が診療することも可能となる。「私自身の母が足を悪くした経験から、いつか医療用の可搬式レントゲン装置を作りたいと考えるようになりました。在宅医療がますます推進されるこれからの医療現場でも、私たちの装置が役に立てたら嬉しいです」と小林さんは話す。

●チームによる協業体制によりビジネス領域を拡大

現在、TMS社のスタッフは少数精鋭で活動しており、会社の規模は小さいがその活動分野は精力的に広がっている。その背景には小林さんが編成した「チームK」の存在が大きい。小林さんの前職の仲間がそれぞれ立ち上げた専門会社など7社で構成され、普段から協業体制を取っている。TMS社の製品開発過程でもA社がソフト開発、B社が販売など、各社が得意分野を持ち寄り、互いに助け合い、支え合っている。

目指す未来

目指す未来

ものづくりの技術を活かし、誰もが安心して暮らせる社会をつくること。